由中國綠發(fā)會宣傳部、貴陽公眾環(huán)境中心聯(lián)合央廣總臺共同發(fā)起黃河流域生態(tài)考察行動仍在繼續(xù),上期我們聚焦了山西的民俗文化故事,本期我們將重點關注黃河流域山西段獨特的自然景觀與文明古跡。

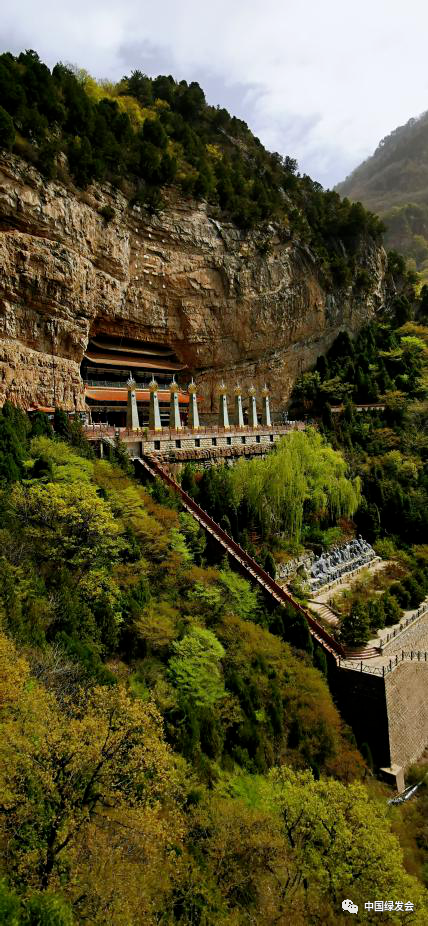

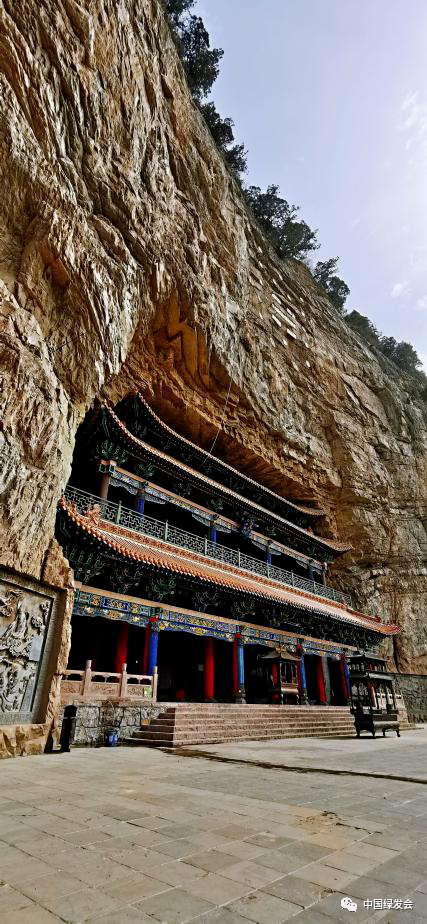

春秋戰(zhàn)國時期,長江流域的人們?yōu)榱思o念屈原于是有了“端午節(jié)”,而黃河流域的人們?yōu)榱思o念攜母隱居被焚在綿山上的介子推而有了“寒食節(jié)”。寫黃河文化不能不寫中國傳統(tǒng)節(jié)日中唯一以飲食習俗來命名的節(jié)日“寒食節(jié)”的起源地山西介休綿山。 據北魏酈道元《水經注》所載:石桐水,即綿水,出介休縣之綿山,流經石桐寺西。在山西綿山總算看到了清澈的溪流。綿山上寺廟眾多,完整地保存了從唐朝留下的寺廟、佛像、石碑。在這里,儒、道、佛共居一山,大家的和平相處也體現(xiàn)了中國的宗教文化歷來講求包容,和平,所以中華文明能夠延續(xù)幾千年。

堯王臺俗稱九州疙瘩,相傳上古治理黃河在山西永濟堯山上決策。堯王臺也是抗日革命根據地之一,著名的血戰(zhàn)永濟堯王臺戰(zhàn)役就發(fā)生在此地。水經注:雷首,亦謂之堯山,山上有故城,又稱堯城,堯常亦都與此,后遷平陽。此山是堯舜禹三大古帝實行“禪讓制”的見證地,是中華民族文明的發(fā)祥地之一。

“白日依山盡,黃河入海流,欲窮千里目,更上一層樓。”考察工作組到訪鸛雀樓時,遇到揚塵天氣,拍攝黃鶴樓遠景也是灰蒙蒙一片,樓宇的壯觀威嚴沒能用最美的角度為大家呈現(xiàn)為一憾事。 從建筑風格、藝術氣息等方面來說,放眼山西全省,古代建筑能夠與鸛雀樓相媲美的實為罕見。登上鸛雀樓,可以欣賞到山川的秀美以及黃河的壯觀景象,廣闊的視野令許多歷朝歷代的詩人來此賞景,同時也會吟詩作賦。可惜這一帶如今不是霧霾就是揚塵天,很少看到唐代日落遠山的清晰的景致了。

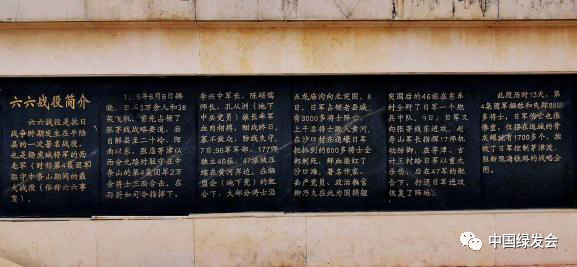

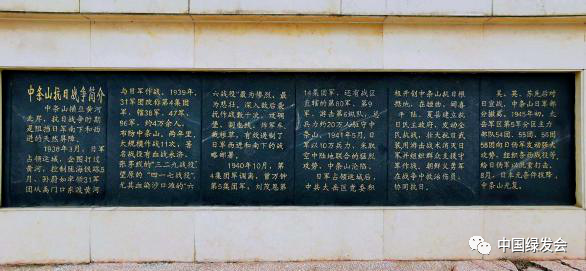

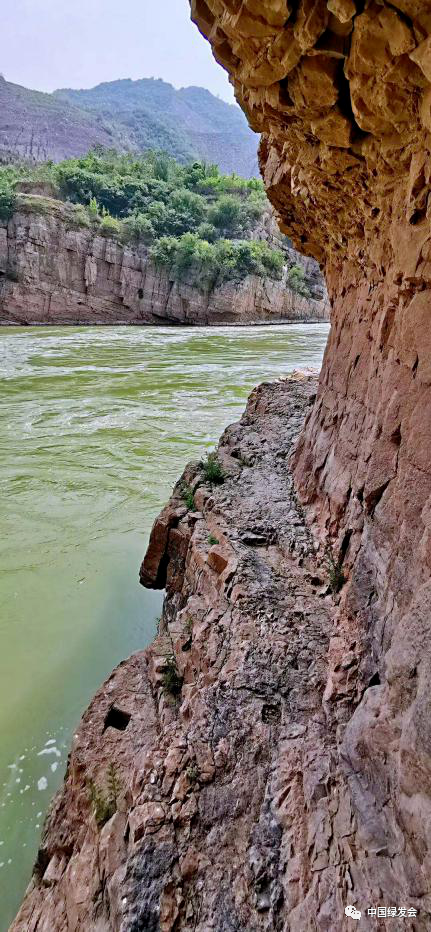

中條山抗日戰(zhàn)爭六六戰(zhàn)役紀念碑 順著新修建的沿黃公路,考察工作組特地來到中條山抗日戰(zhàn)爭六六戰(zhàn)役紀念碑前,緬懷中條山抗戰(zhàn)犧牲的將士。六六戰(zhàn)役以第四集團軍犧牲和失蹤8800多將士的慘痛代價,予日寇以重創(chuàng),守衛(wèi)住了大西北不受日軍踐踏蹂躪鋼鐵防線。佇立在紀念碑前,仿佛回到了戰(zhàn)爭年代,烈士們浴血奮戰(zhàn)、英勇抗敵的畫面如在眼前閃現(xiàn),復雜的心情久久不能平復,濤濤黃河水將永遠銘記英雄們的豐功偉績。 中國在很長一段歷史時期里,很多帝都建在黃河中游,所以古代黃河漕運十分發(fā)達。黃河北岸山西平陸境內的黃河古棧道,不僅是古代從中原往陜西運送糧草物資的糧道,也是從解州鹽池往中原運鹽的鹽道。棧道外側臨黃河,內壁為巖石,多數呈一個側倒的“凹”字,可以用雄、奇、險來形容。

山西省芮城大禹渡,黃河上唯一以大禹命名的古渡口,當地流傳著許多大禹治水的故事。大禹渡黃河兩岸河道曲徊,山勢險峻,雄奇壯觀,歷來是觀賞黃河景色的最理想之地。這里有古老的合林寺,巍峨的禹王大殿,香煙繚繞的觀音廟,高大的水官大禹和圣水觀音神像,反映七十年代中國水利發(fā)展時代縮影的宏大的引黃高灌工程等,是一處集黃河文化、古典古跡的大禹文化、底蘊深厚的佛教文化、現(xiàn)代技術的水利文化為一體的游覽勝地。 考察工作組驅車行進的過程中,發(fā)現(xiàn)黃河水上垃圾的問題仍很嚴峻。問題在河里,根子在岸上,源頭管控是水污染治理的重中之重。我們發(fā)現(xiàn),黃河兩岸的鄉(xiāng)村還是存在生活垃圾隨地填埋的現(xiàn)象,黃河流域的工業(yè)、城鎮(zhèn)生活和農業(yè)面源污染治理任務艱巨。

山西省垣曲歷山森林密布,是黃河中游的一道生態(tài)屏障,相傳舜王當年耕治此山。走進山西歷山,看看黃河畔華北唯一的原始森林長成什么模樣?歷山是中條山的一段,爬上海拔2358米的最高峰舜王坪,鉆進路邊的森林,觀察歷山不同海拔高度沉積巖,看黃河億萬年變遷。為了拍下這些難得的圖片資料,拍攝者黃成德老師臉上被劃出幾條血痕,為他的敬業(yè)態(tài)度點贊,也為生態(tài)考察工作組勇往直前的精神點贊! 山西陽城縣的元、明、清古建筑群,比起陜北、呂梁的窯洞及河南陜州的地坑院,山西晉城的古代民居無論采光、通風、干燥度比前者宜居很多。這里比較完整的保留了明清兩代城堡式的官宦住宅。據說這一古建筑群還被評為中國黃河50景,分為城內和城外兩部分。古建筑群的建筑風格雄偉險峻,充滿神秘色彩,不僅對后世研究明清建筑具有重要意義,而且也通過傳承向大家展現(xiàn)了古建筑的獨特價值。

留守在村里的母親們,由于經年累月的孤寂無依,喜歡三三兩兩的聚在一起曬曬太陽、談談心,這或許是他們一天中最快樂的時刻。他們活著的信念就是盼著兒女們在有生之年能常回家看看。她們在,老屋就在,她們不在,老屋終會成為廢墟。希望是美好的,現(xiàn)實是殘酷的,關注留守老人、兒童,應該深挖這一現(xiàn)象出現(xiàn)的深層原因,或許家鄉(xiāng)的經濟發(fā)展、生活條件的逐步改善、勞動力就業(yè)問題得到有效解決,才是兒女們能夠歸家的源動力吧。

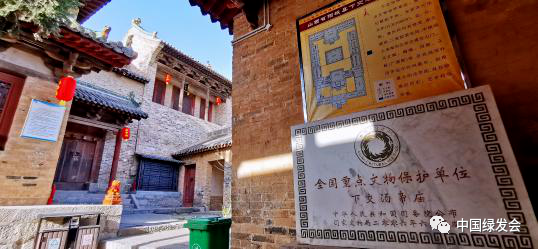

下交湯帝廟,位于山西陽城縣河北鎮(zhèn)下交村,始建于金大安二年(1213年),明清兩代均有大規(guī)模修繕。現(xiàn)存正殿、拜殿、舞樓,占地1200余平方米,建筑面積500平方米。考察工作組會預將其收入《村廟》圖集系列中。 (圖片拍攝:貴陽公眾環(huán)境教育中心主任 黃成德)

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn