- 手機專業(yè)圈

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn - 電腦專業(yè)圈電腦專業(yè)圈

請在電腦端訪問:

www.quanpro.cn - E-file管理后臺

制定在保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)開展?jié)O業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)活動指南

專業(yè)號:中科院地理所于秀波 2019/3/20 11:47:41

前 言

近十年來,我國濕地面積減少了數(shù)百萬公頃,濕地生態(tài)系統(tǒng)受到的脅迫增加。盡管已出臺了一些濕地保護的法規(guī)及管理辦法,但目前我國在濕地資源的保護與合理利用方面仍然缺乏相應的法律與技術保障。此外,我國濕地保護處于多部門共管的狀態(tài),各個部門所依據(jù)的標準和規(guī)則之間存在差異,部門之間缺乏積極溝通,難以形成長效的管理機制。為貫徹落實黨的十八大提出的“擴大濕地面積,保護生物多樣性”及關于“生態(tài)文明建設”的戰(zhàn)略部署,保護和改善濕地生態(tài)環(huán)境,合理利用濕地資源,規(guī)范保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的漁業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動,實現(xiàn)對濕地生物多樣性的保護與資源的可持續(xù)利用,急需制定一個能夠有效管理這些生產(chǎn)活動的行動指南,明確相關的技術要求。

本指南的制定立足原有的不同行業(yè)部門的水、土、生物等資源利用和保護的規(guī)范與標準,遵循“保護優(yōu)先、科學恢復、合理利用、持續(xù)發(fā)展”的方針,對保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動進行了系統(tǒng)地規(guī)范,提供了易于操作的行動流程。主要內(nèi)容包括以下三點:

(1)保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開展?jié)O業(yè)捕撈活動必須遵守現(xiàn)有的法律與行政管理條例,在此基礎上根據(jù)擬定的濕地保護計劃,制定出符合保護目標的漁業(yè)資源保護與恢復、合理利用的管理措施;

(2)分別對濕地保護地周邊地區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)活動進行了規(guī)范。主要從生產(chǎn)用地的合法性、養(yǎng)殖(種植)品種的選擇、生產(chǎn)用水以及廢水排放等方面提出了行動規(guī)范;

(3)通過吸納、總結國內(nèi)外濕地管理的成功經(jīng)驗,制定增強濕地生態(tài)效益的相關措施,為濕地保護區(qū)管理部門提供決策選擇。制定的濕地保護與合理利用措施主要包括農(nóng)產(chǎn)品的綠色食品認證、地役權交易、特許經(jīng)營制度、社區(qū)共管、生態(tài)養(yǎng)殖和替代農(nóng)業(yè)等。

本指南為指導性文件,旨在規(guī)范濕地保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開展農(nóng)、漁業(yè)生產(chǎn)活動,從而減少來自不同部門以及村民在保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開展的活動對生物多樣性造成的威脅因素。通過實施本指南,期望能夠加強濕地保護地子體系的管理與保護,將濕地保護納入部門活動的主流化進程,嚴格規(guī)范濕地開發(fā)利用行為,減小對濕地保護地的脅迫,從而實現(xiàn)我國濕地和生物多樣性的合理利用和保護。

本指南主要供濕地規(guī)劃與管理人員使用。適用范圍包括省級及以上淡水和近海濕地保護區(qū)的實驗區(qū)及其外圍保護地帶,以白鰭豚、中華鱘、揚子鱷等特定珍稀瀕危物種為保護對象的國家級自然保護區(qū)不適用于本指南。

SFA-UNDP/GEFCBPF-MSL: Strengthening the Management Effectiveness of the Sub-System of Wetland Protected Areas for Conservation of Globally Significant Biodiversity

Technical Manual for Fishery, Aquatic Culture and Agricultural Activities within and around the Wetland Reserve

Summited by sub-contractor: Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, December 2016

Foreword

With the rapid economic development, more than 3 million hectares wetlands have been lost in China over the last decade. Although China has promulgated numerous of policies and laws for wetland management and conservation, such as "Regulations of the People's Republic of China on Nature Reserves", the activities of current wetland conservation and wise use still lack technical guidelines. Meanwhile, multiple governmental departments co-exist in wetland conservation and management in China, which result in inefficient management for fisheries and agricultural activities within and near the wetland protection areas. To implement the strategic plan "increasing wetland area and conserving biodiversity" and "ecological progress", which provided in the Eighteenth National Congress of the Communist Party of China, it should be give high priority to improving effective management for the wetland environment, and wisely using the natural resources. Therefore, the technical manual that provides comprehensive guidance on the fishery and agricultural activities within and near the wetland protection areas is urgently needed.

The guidance has adopted the policy, laws and guidelines of water, soil and biological resource use and conservation of different sections. Based on the principles of "protection priorities, wise use and sustainable development", the guidance appropriately regulate the fishery, aquaculture and agricultural activities within or outside the wetland protection areas, and provide the operation guidelines. Main contents are as follows:

(1) Fishery activities within or outside the wetland protection areas should be followed the existing laws and regulations of the government. According to the wetland conservation plan, it then can develop management activities of conservation and restoration or wise use of fishery resources that fulfill the established objectives.

(2) These guidelines regulate the aquaculture, crop cultivation and livestock breeding activities outside the wetland protection areas. They provide the principles and guidelines on legitimacy of aquaculture, choice of farming species, standards of water quality, as well as wastewater discharge.

(3) Through absorbing and summing the successful experiences of domestic and abroad wetland management, it should be make plans that enhance the ecological benefit of wetlands, providing decision options for wetland administration section. Wetland conservation and wise use plans include green food certification of agricultural products, easement transactions, franchise system, community management, ecological farming and alternative agriculture.

The goals of the guidance are intended to regulate the fishery and agricultural activities within and near the wetland protection areas, reducing the threats for biodiversity from disturbance carried out by different sections and nearby villagers. An authority should implement the guidelines to improve the management and conservation of the wetland ecosystems, and take into the mainstream process of their work. Meanwhile, it is also expected to strictly regulate the development and utilization activities, and reduce the threat for wetland ecosystems, thereby achieving the wise use and conservation for biodiversity in China.

This guidance can be used for wetland planning and management. The main content of these guidelines is how to implement the fishery, aquaculture and agricultural activities within or outside the wetland protection areas. The guidelines provides the principles for fishery and agricultural activities within and near the wetland protection areas. The guidance can be applied in national coastal and freshwater wetlands and their surrounding areas, but not suit for national natural reserves that particularly protect the rare and endangered species such as Yangtze River Dolphin (Lipotes vexillifer), Chinese Sturgeon (Acipenser sinensis) and Chinese Alligator (Alligator sinensis

第一章 總則

1.1 指南編制背景

近十年來,我國濕地面積減少了339.63萬公頃,濕地生態(tài)系統(tǒng)受到的脅迫壓力呈現(xiàn)增加趨勢。盡管我國出臺了一些濕地保護和管理的法規(guī)及條例,如《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》、《中國濕地保護行動規(guī)劃》、《中國生物多樣性保護戰(zhàn)略與行動計劃》(2011-2030年)和《全國濕地保護工程規(guī)劃》(2004-2030年)、《濕地保護管理規(guī)定》等,但當前中國在濕地合理利用與保護方面仍然缺乏相應的技術與法律保障。現(xiàn)有的技術指南和相關的法律、法規(guī)中針對濕地保護與利用的條款分散、不成系統(tǒng),約束不明晰。另一方面,當前基于行業(yè)部門的“要素式”管理模式,使得同一濕地內(nèi)同時存在多個部門的管理活動,且各個部門各自為政,所依據(jù)的規(guī)則和標準之間存在差異,導致在濕地保護地內(nèi)及周邊開展農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖及基礎設施建設等活動缺乏有效地管理。

為貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會提出的“擴大濕地面積,保護生物多樣性”及關于“生態(tài)文明建設”的戰(zhàn)略部署,有效協(xié)調不同部門對濕地的綜合管理,合理利用濕地資源,規(guī)范保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動,更好地保護濕地的生物多樣性及實現(xiàn)濕地資源的可持續(xù)利用,需要制定一個能有效管理這些生產(chǎn)活動的行動指南,以明確保護地內(nèi)及周邊相應生產(chǎn)活動的技術要求。

本指南由中國科學院地理科學與資源研究所負責起草,國家林業(yè)局濕地保護管理中心(中華人民共和國國際濕地公約履約辦公室)頒布。

1.2 法律法規(guī)依據(jù)

當前,中國還沒有國家層面的法律專門用于對濕地的保護與管理。本指南所依據(jù)的法律體系主要建立在下列國家和地方頒布的法律法規(guī)和條例章程。

1.2.1 法律法規(guī)

從20世紀80年代開始,我國相繼頒布了農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧、林業(yè)等生產(chǎn)指導性法律,以及自然保護區(qū)管理、自然資源保護、生態(tài)環(huán)境保護方面的生態(tài)環(huán)境保護性法律(表1),這些法律法規(guī)對于促進濕地生態(tài)系統(tǒng)的就地保護與合理利用具有非常重要的意義,是本指南的法律法規(guī)依據(jù)。

表1與濕地保護與利用相關的法律法規(guī)

1.2.2 條例規(guī)章

國家層面的主要條例規(guī)章有《森林和野生動植物類型自然保護區(qū)管理辦法》(1985年)、《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》(1994年頒布),規(guī)劃文件有《中國濕地保護行動計劃》(2000年頒布)、《中華人民共和國水生動植物自然保護區(qū)管理辦法》(1997年公布,2014年修訂)等。此外,目前已有19個省級濕地保護法規(guī)出臺,主要包括《黑龍江省濕地保護條例》、《江西省濕地保護規(guī)定》、《濕地自然保護區(qū)生態(tài)補償暫行辦法》等。

國家林業(yè)局相繼頒布了《濕地保護管理規(guī)定》(2013年)、《國家濕地公園建設規(guī)范》(LY/T 1755-2008)、《國家濕地公園評估標準》(LY/T 1754-2008)、《國家濕地公園管理辦法(試行)》(2010)等。

部門漁業(yè)規(guī)章主要是農(nóng)業(yè)部制定的漁業(yè)規(guī)章,如《漁業(yè)捕撈許可管理規(guī)定》、《關于禁止在公海使用大型流刺網(wǎng)的通知》、《漁業(yè)行政處罰規(guī)定》、《長江漁業(yè)資源管理規(guī)定》、《水產(chǎn)苗種管理辦法》、《水產(chǎn)品批發(fā)市場管理辦法》、《漁政船管理暫行辦法》等。

1.3 資源利用的基本原則

在濕地保護地內(nèi)與周邊地區(qū)開展各類生產(chǎn)活動必須遵循“保護優(yōu)先、科學恢復、合理利用、持續(xù)發(fā)展”的指導思想,遵循的基本原則具體如下:

(1)自然資源的國家或集體所有制原則:保護地范圍內(nèi)的濕地、灘涂、水流、森林、野生動植物等自然資源都屬于國家或集體所有。

(2)濕地資源保護和利用相結合原則:開發(fā)利用濕地漁業(yè)資源應該加強漁業(yè)資源的保護和增值,確保濕地資源開發(fā)利用的合理性和有效性,保護濕地生物多樣性,改善濕地環(huán)境。

(3)自然資源保護與國民經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調原則:按照科學規(guī)劃、全面保護、重點建設、合理利用的方針,促進保護地資源的可持續(xù)利用及其與生態(tài)、經(jīng)濟、社會的協(xié)調發(fā)展。

(4)濕地資源所有者權利和義務相匹配原則:保護濕地資源所有者合理開發(fā)利用濕地資源的權利,同時濕地資源所有者必須履行保護濕地資源的相應義務。

1.4 如何使用該指南

1.4.1 指南適用范圍

本行動指南所稱保護地主要是指省級及以上淡水和近海濕地保護區(qū),但不包括以白鰭豚、中華鱘、揚子鱷等特定珍稀瀕危物種為保護對象的國家級自然保護區(qū)。保護地周邊地區(qū)是指可規(guī)劃用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)活動的保護區(qū)外圍地帶。本指南適用于指導在上述濕地自然保護區(qū)的實驗區(qū)及其外圍保護地帶開展的漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動。

1.4.2 指南使用方法

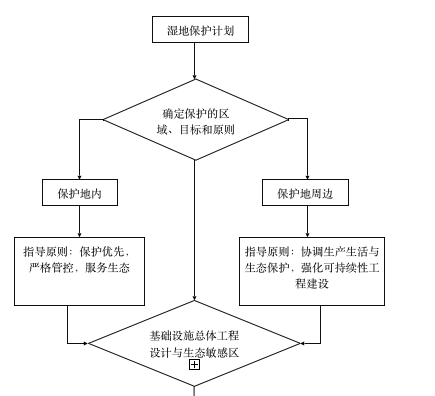

使用本指南指導濕地保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動包括三個步驟:第一步,要形成一個濕地保護計劃,提出明確的濕地保護目標和保護區(qū)域;第二步,確定不同區(qū)域內(nèi)的指導原則和生產(chǎn)活動類型;第三步,根據(jù)生產(chǎn)活動類型和保護目標,選擇生產(chǎn)活動限制與生產(chǎn)方式調整的具體技術指南,這部分內(nèi)容是指南的核心內(nèi)容。各個步驟之間的邏輯關系和基本流程見圖1。

圖1 指南的使用流程

1.5 術語與定義

濕地

常年或季節(jié)性積水地帶、水域和低潮時水深不超過6米的海域,包括沼澤濕地、湖泊濕地、河流濕地、濱海濕地等自然濕地,以及重點保護野生動植物棲息地或者重點保護野生植物的原生地等人工濕地。

生物多樣性保護區(qū)域

將資源保護與持續(xù)利用密切結合,并使生物多樣性保護與經(jīng)濟建設同步發(fā)展而設計的生物多樣性保護與管理的區(qū)域,一般包含自然保護區(qū)與周邊地區(qū)。

濕地合理利用

為了人類的利益而開展的濕地資源可持續(xù)利用,并能維持濕地生態(tài)系統(tǒng)的自然特征。

漁業(yè)活動

以各種手段從水域取得具有經(jīng)濟價值的魚類或其它水生動植物的生產(chǎn)活動,主要包括水產(chǎn)捕撈和水產(chǎn)養(yǎng)殖。

漁業(yè)管理

信息采集、分析、規(guī)劃、磋商、決策、資源分配以及立項和實施的總體過程,必要時對管理漁業(yè)活動的法律或法規(guī)進行執(zhí)法,從而確保資源的長期生產(chǎn)力和其他漁業(yè)目標的實現(xiàn)。

水產(chǎn)捕撈

在海洋或內(nèi)陸水域中捕獲天然的或人工放流的魚類或其他水生經(jīng)濟動物的生產(chǎn)事業(yè)。

水產(chǎn)養(yǎng)殖

利用各種水域以各種方式進行水生經(jīng)濟動植物養(yǎng)殖和種植的生產(chǎn)活動。

健康養(yǎng)殖

采用投放健康苗種、投喂質量安全的全價飼料及人為控制養(yǎng)殖環(huán)境條件等技術措施,使養(yǎng)殖生物保持最適宜生長和發(fā)育的狀態(tài),提高養(yǎng)殖效益和產(chǎn)品質量的養(yǎng)殖方式。

生態(tài)養(yǎng)殖

指根據(jù)不同養(yǎng)殖生物間的共生互補原理,利用自然界物質循環(huán)系統(tǒng),在一定的養(yǎng)殖空間和區(qū)域內(nèi),通過相應的技術和管理措施,使不同生物在同一環(huán)境中共同生長,實現(xiàn)保持生態(tài)平衡、提高養(yǎng)殖效益的一種養(yǎng)殖方式。

綠色食品

綠色食品是指產(chǎn)自優(yōu)良生態(tài)環(huán)境、按照綠色食品標準生產(chǎn)、實行全程質量控制并獲得綠色食品標志使用權的安全、優(yōu)質食用農(nóng)產(chǎn)品及相關產(chǎn)品。

生態(tài)功能區(qū)

國家重點生態(tài)功能區(qū)是指承擔水源涵養(yǎng)、水土保持、防風固沙和生物多樣性維護等重要生態(tài)功能,關系全國或較大范圍區(qū)域的生態(tài)安全,需要在國土空間開發(fā)中限制進行大規(guī)模高強度工業(yè)化城鎮(zhèn)化開發(fā),以保持并提高生態(tài)產(chǎn)品供給能力的區(qū)域。

生態(tài)地役權

地役權是指為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產(chǎn)的權利。《中華人民共和國物權法》明確規(guī)定:地役權人有權按照合同約定,利用他人的不動產(chǎn)(供役地),以提高自己的不動產(chǎn)(需役地)的效益。生態(tài)地役權是為了特殊的生態(tài)環(huán)境利益而在他人的土地上設立的用益物權,其本質上只是一種特殊的地役權,具有傳統(tǒng)地役權的一般特征,但是可以沒有“明確的需役地”。

依據(jù)地役權設定的目的可以分為一般生態(tài)地役權和公共生態(tài)地役權。一般生態(tài)地役權的主體是具體的生態(tài)利益的受益者和環(huán)境法律關系主體,地役權基于特定個體的環(huán)境生態(tài)利益而設立;公共生態(tài)地役權的設定則是出于不特定多數(shù)人或國家的環(huán)境生態(tài)利益的需要設立的,其地役權人多表現(xiàn)為國家或公眾的代表機構。根據(jù)濕地生態(tài)保護的特點,本指南中所指的地役權主要指公共生態(tài)地役權。

特許經(jīng)營權

所謂特許經(jīng)營權是指商業(yè)企業(yè)通過政府授權或者契約的方式所獲得的在特定條件下從事特殊商品或服務的經(jīng)營的權利,或是利用授權人的知識產(chǎn)權及經(jīng)營模式等無形財產(chǎn)從事經(jīng)營的權利。

特許經(jīng)營包括商業(yè)特許經(jīng)營和政府特許經(jīng)營兩種形式。商業(yè)特許經(jīng)營是指擁有注冊商標、企業(yè)標志、專利、專有技術等經(jīng)營資源的企業(yè)(以下稱特許人),以合同形式將其擁有的經(jīng)營資源許可其他經(jīng)營者(以下稱被特許人)使用,被特許人按照合同約定在統(tǒng)一的經(jīng)營模式下開展經(jīng)營,并向特許人支付特許經(jīng)營費用的經(jīng)營活動。政府特許經(jīng)營則是指政府作為特許人將國家的公共資源、公共物品的經(jīng)營權許可給被特許人經(jīng)營,被特許人向政府支付特許經(jīng)營費,并在政府的監(jiān)控下開展經(jīng)營活動。政府特許經(jīng)營與商業(yè)特許經(jīng)營的差別甚大,前者屬于公法領域,是行政法調整的范圍,后者屬于私法領域,是民商法調整的范圍。

社區(qū)共管

共管一般泛指在某一具體項目或活動中參與的各方在既定的目標下,以一定的形式共同參與計劃、實施及監(jiān)測和評估的整個過程。在GEF中國自然保護區(qū)管理項目中,社區(qū)共管是指當?shù)厣鐓^(qū)和保護區(qū)參與當?shù)刈匀毁Y源管理的決策制定、實施和評估的整個過程,其目標是實現(xiàn)生物多樣性保護和社區(qū)可持續(xù)發(fā)展。它包括兩層含義:一是保護區(qū)同當?shù)厣鐓^(qū)共同制定社區(qū)自然資源管理計劃,共同促進社區(qū)自然資源的可持續(xù)利用;二是當?shù)厣鐓^(qū)參與和協(xié)助保護區(qū)進行有關生物多樣性保護的管理工作,并使社區(qū)的自然資源管理成為保護區(qū)綜合管理的一個重要組成部分。

利益相關方

在某項政策的結果或決策狀態(tài)中具有明確可確認的利害關系的社會中的任何個人、團體、組織或行業(yè)。利害關系的形式可以包括作為民間社會一員的具體管理責任、商業(yè)利益(資源供應、收入、就業(yè)、貿(mào)易活動)、生存需求或其他承諾。

第二章 保護地內(nèi)及周邊地區(qū)漁業(yè)捕撈活動技術指南

本技術指南包括保護地內(nèi)的漁業(yè)捕撈和保護地周邊區(qū)域的漁業(yè)捕撈兩部分。保護地內(nèi)的漁業(yè)捕撈以資源保護為主,資源利用為輔。保護地周邊的漁業(yè)捕撈須遵循資源保護與利用相結合的原則,在不影響濕地保護計劃的前提下,對漁業(yè)資源進行合理利用。通過建立禁漁區(qū)和禁漁期制度、取締非法捕撈等措施,對重要漁業(yè)資源實行重點保護;通過強化限定捕撈指標和捕撈許可等各項資源保護管理制度,規(guī)范捕撈行為;通過積極主動疏通魚類洄游通道及恢復棲息生境,恢復漁業(yè)資源;通過綜合運用各種增殖手段,積極主動恢復漁業(yè)資源,改變漁業(yè)生產(chǎn)方式,提供資源利用效率;通過有效協(xié)調各管理部門的合作和加強社區(qū)共管,在保護優(yōu)先的基礎上合理利用漁業(yè)資源,妥善解決保護地內(nèi)漁民的生產(chǎn)生活問題。

在保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開展?jié)O業(yè)捕撈活動必須遵守現(xiàn)有的法律與行政管理條例。保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開展的漁業(yè)捕撈活動應納入到濕地保護區(qū)的保護規(guī)劃中,在此基礎上提出對漁業(yè)資源保護與恢復、合理利用以及監(jiān)測管理的技術規(guī)范,分析現(xiàn)實保護狀況對保護目標的影響。如果當前漁業(yè)捕撈活動不影響保護目標的達成,則無需調整;如果當前漁業(yè)捕撈活動影響了保護目標的達成,則需要選擇適用的限制和調整措施(部分措施參見第四章),以保證濕地保護目標的實現(xiàn)。漁業(yè)捕撈活動管理的技術流程見圖2。

保護地內(nèi)的漁業(yè)捕撈活動由保護區(qū)管理部門和縣級以上地方人民政府漁業(yè)行政管理部門共同管理,聯(lián)合執(zhí)法。

圖2 漁業(yè)捕撈活動管理的技術流程

2.1 漁業(yè)資源保護與恢復

保護地內(nèi)及周邊漁業(yè)資源的保護與恢復工作應納入濕地保護規(guī)劃或行動中。根據(jù)保護地內(nèi)重點保護的資源或對象,制定一個合理的保護與恢復目標,實施相應的保護與恢復措施。對保護地內(nèi)及周邊漁業(yè)資源的保護與恢復行動流程如圖3。

圖3 保護地內(nèi)及周邊漁業(yè)資源保護與恢復的行動流程

2.1.1 設定禁漁期和禁漁區(qū)

在國家規(guī)定的禁漁期間及魚、蝦類繁殖季節(jié),保護地內(nèi)及周邊地區(qū)應杜絕漁業(yè)捕撈活動,所有捕撈作業(yè)的人員、船只、網(wǎng)具要撤出捕撈水域。因科研需求,經(jīng)保護區(qū)管理部門和縣級以上地方人民政府漁業(yè)管理部門審批通過后,方可在規(guī)定時間、區(qū)域內(nèi)進行捕撈。在已有的禁漁制度基礎上,保護區(qū)管理部門可根據(jù)保護地內(nèi)漁業(yè)資源量的實際情況,適當延長禁漁時間。

在禁漁期間,保護區(qū)管理部門和縣級以上地方人民政府漁業(yè)管理部門應加強聯(lián)合巡邏,聯(lián)合執(zhí)法,尤其是對重點保護的魚、蝦、蟹類等產(chǎn)卵場要加大巡查力度,實行禁捕。

2.1.2 嚴懲非法捕撈,拆除圍網(wǎng)及廢棄漁具

加大對保護地內(nèi)及周邊水域進行非法電捕魚、炸魚、毒魚以及使用迷魂陣、密眼網(wǎng)、布網(wǎng)等破壞漁業(yè)資源的方法進行捕撈的打擊力度,堅決依法嚴懲非法捕撈,吊銷捕撈許可證。在保護地內(nèi)禁止使用電力、魚鷹捕魚作業(yè)。在特定水域確有必要使用電力或者魚鷹捕魚時,必須經(jīng)縣級以上地方人民政府漁業(yè)行政主管部門和保護區(qū)管理部門的批準。

除規(guī)定的養(yǎng)殖區(qū)域外,對保護地內(nèi)水域存在的圍網(wǎng)予以拆除。為了杜絕廢棄漁具的危害,禁止在保護地及周邊水域隨意丟棄網(wǎng)具。發(fā)現(xiàn)丟棄的網(wǎng)具,直接沒收或帶回管理站銷毀。對隨意丟棄漁具的行為,予以罰款或警告。構成犯罪的,依法追究刑事責任。

2.1.3 疏通魚類洄游通道,恢復水域生態(tài)環(huán)境

重要水生動物苗種基地、索餌場、產(chǎn)卵場、越冬場及魚蝦蟹洄游通道,不得圍墾。實施退田還湖、撤除圍網(wǎng)等漁業(yè)綜合措施,疏通魚類洄游通道,保持保護地內(nèi)水體的自然連通,恢復魚類的棲息生境。對已圍墾的重要水生生物洄游通道、產(chǎn)卵場、索餌場開展保護性修復,促進魚類資源的恢復。制定對魚類等水生動物棲息地相關保護規(guī)劃和措施,并將保護經(jīng)費納入預算。

保護和改善漁業(yè)水域的生態(tài)環(huán)境。對干涸的濕地要制定科學的補水方案,建立長效的補水機制,恢復魚類棲息環(huán)境。因有重要的保護對象(如越冬水鳥)而需要在保護地內(nèi)調控濕地水位的情況,必須事先向保護區(qū)管理部門提出申請。經(jīng)科學論證后,在保護區(qū)管理部門的監(jiān)管下進行濕地水位的調控。未經(jīng)允許,保護地內(nèi)水體的所有者、使用者不得擅自抽取、排放保護區(qū)內(nèi)的水源。

2.1.4 開展增殖放流活動,促進漁業(yè)資源恢復

增殖放流活動主要在保護地周邊水域開展,保護地內(nèi)進行增殖放流活動需經(jīng)上級管理部門批準,保護區(qū)管理部門組織專家科學評估、論證后實施。

保護區(qū)周邊水域的增殖放流活動由保護區(qū)管理部門和漁業(yè)行政管理部門聯(lián)合開展。每年向保護地周邊水體投放一定量的人工培育魚、蝦、蟹、貝類等苗種,以促進漁業(yè)資源恢復。投放的魚苗種類、比例必須符合《中華人民共和國漁業(yè)法》及農(nóng)業(yè)部、地方政府的相關規(guī)定。

2.1.5 健全珍稀魚類緊急救治機制

對保護地內(nèi)及周邊地區(qū)可能出現(xiàn)的江豚和珍稀、瀕危水生野生動物實行重點保護。制定相應的搶救措施,預防江豚和珍稀、瀕危魚類造成的潛在危害,對誤傷、誤捕或擱淺的珍貴、瀕危魚類或江豚,需立即與保護區(qū)管理部門和縣級以上人民政府漁業(yè)行政管理部門上報,及時聯(lián)系相關的救助機構,開展緊急救助。

2.1.6 嚴防外來有害物種入侵

根據(jù)相關的法律法規(guī),制定保護地外來生物檢疫實施辦法及技術管理規(guī)程和標準,規(guī)范引進物種的管理。制作常見入侵物種的圖譜和宣傳手冊,加強監(jiān)管,嚴防外來種的引入。個人或相關單位不得隨意引入外來種生物投放到保護區(qū)內(nèi)及周邊地區(qū)的水域,也不得隨意放生。一旦在保護區(qū)及周邊水域發(fā)現(xiàn)有外來種,需及時向保護區(qū)管理部門及上級管理部門上報,并做好防控、移除等措施。

2.1.7 加強社區(qū)共管,加大水生動物保護的宣傳教育和科學普及

加強保護地內(nèi)及周邊地區(qū)野生水生動物保護的宣傳教育和科學知識的普及工作,鼓勵和支持社區(qū)群眾、社會媒體、企業(yè)事業(yè)單位、志愿者開展野生水生動物保護知識的宣傳活動。支持并組織學校、新聞媒體、志愿者參觀濕地保護區(qū),進行野生水生動物保護法律法規(guī)和保護知識的教育和宣傳,培育公眾保護野生水生動物的意識。

2.2 漁業(yè)資源合理利用

在評估保護地內(nèi)及周邊的漁業(yè)資源現(xiàn)狀的基礎上,制定合理的開發(fā)利用規(guī)劃,執(zhí)行“保護漁業(yè)資源,合理利用”、“利用與保護并重”的方針,和“誰開發(fā)誰保護、誰破壞誰恢復、誰利用誰補償”的政策,使?jié)O業(yè)資源的管理由開發(fā)利用轉為保護性管理為主。漁業(yè)資源的合理利用分為保護地內(nèi)和保護地周邊。保護地內(nèi)的漁業(yè)資源管理利用由保護區(qū)管理部門審批,保護地周邊地區(qū)的漁業(yè)資源管理利用由縣級以上漁業(yè)行政管理部門審批,兩個部門實施聯(lián)合監(jiān)管。漁業(yè)資源合理利用行動流程如圖4。

圖4 保護地及周邊漁業(yè)資源合理利用行動流程圖

2.2.1 加強捕撈限額和捕撈許可制度

強化保護地內(nèi)及周邊的漁業(yè)捕撈管理,實行捕撈限額制度和捕撈許可制度。

保護地內(nèi)的捕撈限額總量由保護區(qū)管理部門確定,保護地周邊地區(qū)水體的捕撈限額總量應由保護區(qū)管理部門和縣級以上人民政府漁業(yè)主管部門協(xié)商確定。根據(jù)保護地內(nèi)及周邊地區(qū)漁業(yè)資源的實際情況和《中國人民共和國漁業(yè)法》的相關規(guī)定確定捕撈限額總量。捕撈限額總量及其實施情況必須向社會公開,并接受上級主管部門的監(jiān)督檢查。

保護地內(nèi)的捕撈應嚴格控制捕撈許可證的批準發(fā)放,逐步減少捕撈許可證的數(shù)量。保護地周邊的捕撈也應嚴格控制捕撈許可證的批準發(fā)放,防止?jié)O業(yè)資源被過度捕撈。捕撈許可證不得買賣、出租或轉讓,捕撈作業(yè)時必須人證一致。

捕撈鰻鱺、鰣魚、中華絨螯蟹等有重要經(jīng)濟價值的水生動物苗種或者禁捕的懷卵親體,必須經(jīng)國務院漁業(yè)行政主管部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府漁業(yè)行政主管部門批準,保護區(qū)管理部門同意后,并領取專項許可證件,方可在指定區(qū)域和時間內(nèi),按照規(guī)定的種類、數(shù)量進行捕撈。

2.2.2 實施鄰近社區(qū)居民優(yōu)先分配原則

保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的漁業(yè)捕撈采取優(yōu)先安排鄰近地區(qū)、兼顧其他地區(qū)的原則,統(tǒng)籌安排。某些保護區(qū)可以根據(jù)當?shù)厣鐓^(qū)的實際情況,考慮將保護地內(nèi)的漁業(yè)資源的捕撈許可與相關權益只限定給當?shù)鼐用裼袃斒褂茫瑫r限定捕撈種類、數(shù)量、個體大小及漁具使用。

2.2.3 限定捕撈強度,使用合法網(wǎng)具

限制漁業(yè)捕撈強度,減少捕撈壓力。聯(lián)合漁業(yè)管理部門,嚴格控制保護地內(nèi)及周邊地區(qū)捕撈漁船的數(shù)量、馬力,限定捕撈作業(yè)時間及捕撈網(wǎng)具規(guī)格,參照重點保護漁業(yè)資源品種名錄和重要漁業(yè)資源品種的捕撈標準,推行最小網(wǎng)目制度和幼魚比例檢查制度,調整捕撈作業(yè)結構。捕撈的漁獲物中幼魚不得超過相關法律法規(guī)規(guī)定的比例。

2.2.4 劃定捕撈區(qū)間進行輪換捕撈

根據(jù)保護地周邊地區(qū)漁業(yè)資源量的情況,合理劃定不同的捕撈區(qū)間。規(guī)定在不同的捕撈區(qū)間開展不同強度的漁業(yè)捕撈活動,并且在不同時間進行輪換捕撈,使其它區(qū)間的魚類得到修生養(yǎng)息,從而保證漁業(yè)資源的可持續(xù)利用。

2.2.5 合理發(fā)展休閑漁業(yè)

鼓勵在保護地內(nèi)發(fā)展休閑漁業(yè)。在濕地保護地內(nèi)水域進行漁業(yè)捕撈的垂釣者,每年應向管理部門申請購買垂釣許可證。捕撈垂釣者所繳納的費用主要用于保護地建設和資源保護。垂釣者即使購買了許可證,也不能隨心所欲,必須遵循人手一竿,一竿只能綁一個鉤,并且垂釣的魚的種類、尾數(shù)和大小應作出嚴格規(guī)定。

2.2.6 實行濕地生態(tài)補償制度

實行濕地生態(tài)補償制度。因濕地資源保護需要使?jié)竦刭Y源所有者、使用者的合法權益受到損害的,政府應當給予補償,并對其生產(chǎn)、生活作出妥善安排。

如果保護地有重要水鳥、珍稀魚類等保護物種時,除了上述的生態(tài)補償外,可以根據(jù)保護物種的數(shù)量對濕地資源所有者、使用者進行適當?shù)鬲剟睿ū热幺蛾柡洗墲竦貙嵤┑?ldquo;點鳥獎湖”舉措),增強其對濕地資源保護的積極性,取得生態(tài)保護和漁業(yè)生產(chǎn)的雙贏。

2.3 漁業(yè)綜合管理

2.3.1 開展聯(lián)合執(zhí)法,提高實時監(jiān)控能力

在縣級以上人民政府的領導下,成立由保護區(qū)管理部門和漁業(yè)行政主管部門牽頭,聯(lián)合水利、國土資源、環(huán)境保護等部門的工作小組。根據(jù)《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》、《中國人民共和國漁業(yè)法》和《中華人民共和國野生動植物保護法》等法律法規(guī)規(guī)定,以及地方出臺的濕地保護方面的法規(guī)規(guī)章等關于濕地保護區(qū)漁業(yè)資源利用的相關規(guī)定,加大執(zhí)法力度,開展聯(lián)合執(zhí)法,提供執(zhí)法實效。

在保護區(qū)管理辦法中加入對漁業(yè)資源保護的條款。保護區(qū)主管部門必須依照有關法律法規(guī)的規(guī)定,聯(lián)合其它管理部門,嚴厲打擊保護地內(nèi)及周邊開展的非法漁業(yè)活動。另外,將保護區(qū)管理部門對漁業(yè)的監(jiān)管經(jīng)費納入部門財政預算,添置無人機、紅外攝像頭等先進設備,對漁業(yè)資源重點保護區(qū)域進行重點監(jiān)控。

2.3.2 加強巡護監(jiān)管,明確責任分工

地方各級林業(yè)主管部門及保護區(qū)管理部門負責加強對保護地內(nèi)漁業(yè)活動的巡護、監(jiān)管工作,對違法、違規(guī)捕撈或破壞水生態(tài)環(huán)境的活動要早發(fā)現(xiàn)、早報告,并及時制止。對已經(jīng)圍墾占用濕地、破壞魚類棲息生境的單位和個人,保護區(qū)管理部門要協(xié)調相關部門,責成有關單位和個人恢復濕地生境或采取其他補救措施,并交由執(zhí)法機關依法處理。通過媒體曝光圍墾占用濕地和破壞魚類棲息生境的行為,充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。

地方各級漁業(yè)行政管理部門負責加強對保護地周邊漁業(yè)活動的巡護、監(jiān)管工作,對違法、違規(guī)捕撈或破壞水生態(tài)環(huán)境的活動要早發(fā)現(xiàn)、早報告,及時制止,并依法給予處置。

第三章 保護地周邊地區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)活動指南

為強化生態(tài)效益,在濕地保護地周邊地區(qū)從事水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植、畜禽養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)活動必須堅持以下方針:

一是發(fā)展休閑農(nóng)業(yè),做到濕地利用和生態(tài)保護相結合,堅持“保護優(yōu)先”的方針。在合理開發(fā)利用濕地進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動時,要特別注意濕地生態(tài)保護,當生態(tài)保護與濕地種植發(fā)生沖突的時候,堅決服從生態(tài)保護。

二是推廣生態(tài)養(yǎng)殖,提倡采取圈養(yǎng)、輪養(yǎng)等措施,控制牧畜、魚、蝦、蟹、蚌、蓮等動植物的種養(yǎng)規(guī)模,保護濕地生態(tài)環(huán)境和濕地資源的再生能力。

三是堅持收益與責任相結合的方針,堅持“誰受益誰負擔、誰破壞誰賠償”的原則。

四是縣級以上地方政府漁業(yè)行政主管部門和農(nóng)業(yè)行政主管部門分別主管濕地保護地周邊的水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)活動的監(jiān)督管理工作,保護區(qū)管理部門協(xié)同管理。

在濕地保護地周邊地區(qū)從事水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植、畜禽養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)活動時,可以參照圖5所示的技術流程有序開展。首先,必須確保其生產(chǎn)用地的合法性,杜絕非法圍墾荒地、河湖灘地和天然水域等。其次,對于新發(fā)展的生產(chǎn)項目還必須開展環(huán)境影響評價。第三,對于合法生產(chǎn)活動,必須采用不低于國家或部門的有關標準或規(guī)定,評估其生產(chǎn)現(xiàn)狀對濕地保護目標的影響。如果當前生產(chǎn)活動不影響保護目標的達成,則無需調整;如果當前生產(chǎn)活動影響了保護目標的達成,則需要選擇適用的限制和調整措施(部分措施參見第四章),以保證濕地保護目標的實現(xiàn)。

圖5 水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)活動管理的技術流程

3.1 水產(chǎn)養(yǎng)殖活動指南

3.1.1 水產(chǎn)養(yǎng)殖用地管理

保護地周邊可用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的水域、灘涂等由地方人民政府統(tǒng)一規(guī)劃、管理。使用單位或個人應當按有關規(guī)定申請養(yǎng)殖證,并按核準的區(qū)域、規(guī)模從事養(yǎng)殖生產(chǎn)。優(yōu)先安排當?shù)氐臐O業(yè)生產(chǎn)者。使用者不得破壞養(yǎng)殖水域和灘涂的固有屬性,改變濕地用途。未經(jīng)縣級以上人民政府批準,個人或集體不得擅自將紅樹林、灘涂等圍墾成養(yǎng)殖池塘或農(nóng)業(yè)用地。

合理規(guī)劃養(yǎng)殖區(qū)域和規(guī)模。根據(jù)濕地保護區(qū)的實際情況,合理規(guī)劃水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域,與保護區(qū)保持一定距離,建立緩沖地帶。根據(jù)水域和灘涂環(huán)境狀況,劃定不同養(yǎng)殖區(qū)塊,合理安排養(yǎng)殖生產(chǎn)。減少在天然水域開展網(wǎng)箱養(yǎng)殖的面積和規(guī)模,嚴禁非法擴大、侵占養(yǎng)殖水域和灘涂。

地方政府部門應依法加強對保護區(qū)周邊養(yǎng)殖用地的監(jiān)督與管理。

3.1.2 水產(chǎn)養(yǎng)殖品種管理

水產(chǎn)養(yǎng)殖品種和規(guī)劃應提前報地方人民政府漁業(yè)行政主管部門備案。養(yǎng)殖的苗種質量和規(guī)格應因地制宜,同時符合國家或地方質量標準。養(yǎng)殖密度和面積應符合布局規(guī)劃的要求,并與向漁業(yè)行政主管部門備案的養(yǎng)殖計劃一致。

嚴禁養(yǎng)殖外來有害或具有潛在威脅性的物種。如果引進非本地品種養(yǎng)殖,必須按照國家相關規(guī)定辦理審批手續(xù),并且向保護區(qū)管理部門備案。對非本地品種的養(yǎng)殖要加強監(jiān)管,防止逃逸。當發(fā)生逃逸事件時,應及時報告當?shù)貪O業(yè)管理部門和濕地保護區(qū)管理部門,對引進的外來生物種進行動態(tài)監(jiān)測與評估,并制定有效措施盡量減少逃脫的養(yǎng)殖品種對野生本地種產(chǎn)生不利影響。

3.1.3 漁用飼料和藥品管理

使用漁用飼料應符合《飼料和飼料添加劑管理條例》和農(nóng)業(yè)部《無公害食品漁用配合飼料安全限量(NY 5072-2002)》。使用水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥應符合《獸藥管理條例》和農(nóng)業(yè)部《無公害食品漁用藥物使用準則(NY 5071-2002)》。

養(yǎng)殖生產(chǎn)和用藥應當以保護水域或灘涂環(huán)境為優(yōu)先,減少飼料、抗生素、魚藥的使用,不得使用含有毒有害物質的餌料、藥物。網(wǎng)箱養(yǎng)殖中應減少餌料的投放,合理用藥,不得造成水域的環(huán)境污染。

當?shù)貪O業(yè)行政主管部門應對水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人進行養(yǎng)殖用料和用藥的指導和技術培訓,定期對養(yǎng)殖水產(chǎn)品飼料和藥物殘留抽樣檢測。

3.1.4 水產(chǎn)養(yǎng)殖的水質管理

在保護地周邊地區(qū)開展水產(chǎn)養(yǎng)殖活動,其水質必須達到或高于《國家漁業(yè)水質標準(GB 11607-89)》與《無公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(NY 5051-2001)》或《無公害食品海水養(yǎng)殖用水水質(NY 5052-2001)》的要求。具體要求參見表。

水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應定期監(jiān)測養(yǎng)殖用水水質。水質不達標時,應立即停止使用,并向當?shù)貪O業(yè)行政主管部門報告。

表2 漁業(yè)用水中各項污染物的濃度限值(mg/L)

引自:《NY/T391-2013綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質量標準》

3.1.5水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水管理

加強對保護地周邊水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水排放的監(jiān)管。在保護地周邊進行養(yǎng)殖活動的企業(yè)或個人,其所排放污水或廢水的水質、水量不得低于國家規(guī)定的排放標準(《污水綜合排放標準(GB 8978)》),未經(jīng)處理的廢水不得直接向保護地周邊的水域排放。其它廢棄物集中處置,不得危害保護地及其周邊的環(huán)境。

3.2 農(nóng)作物種植活動指南

3.2.1 種植用地管理

可用于農(nóng)作物種植的灘涂和耕地等由地方人民政府統(tǒng)一規(guī)劃、管理。地方政府部門應依法加強對保護區(qū)周邊濕地的監(jiān)管,未經(jīng)縣級以上人民政府批準,個人或集體不得擅自將紅樹林、灘涂、河汊等圍墾成農(nóng)業(yè)用地。已獲批的農(nóng)業(yè)用地不得擅自改變其用途,嚴禁私自擴大用地面積,非法占用保護地內(nèi)的灘涂、草洲及水體。

合理規(guī)劃種植區(qū)域和規(guī)模,不得在鄰近保護區(qū)的地方進行對濕地環(huán)境可能造成影響的農(nóng)業(yè)活動。

農(nóng)業(yè)行政主管部門的農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測機構,應加強對保護地周邊地區(qū)的農(nóng)田保護區(qū)、綠色食品和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地環(huán)境質量進行監(jiān)測和評價。

3.2.2 農(nóng)作物品種管理

挖掘、引進、鑒定適合本地生境的生物種質資源,對保護地區(qū)域水生經(jīng)濟植物的適宜性特征進行鑒定,篩選濕地高產(chǎn)優(yōu)質農(nóng)作物品種。

嚴格執(zhí)行品種審定管理,從作物品種的利用價值、風險程度等方面,強化對作物豐產(chǎn)性、穩(wěn)定性、抗性、品質、熟期等多方面綜合利用價值和生態(tài)安全程度的評價,加強審定工作的管理,避免引入的作物品種對保護地生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不可逆的威脅。

充分利用主導品種發(fā)布、公益性新品種展示示范平臺等有效手段,積極采取引導、扶持政策,加快優(yōu)良品種的推廣步伐,協(xié)調好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)保護之間的關系。

3.2.3 種植制度管理

濕地管理部門和當?shù)卣畱敽侠硪?guī)劃,分類指導,引導生產(chǎn)經(jīng)營者科學開展農(nóng)作物種植活動。提倡采用輪耕、輪養(yǎng)等措施,適度控制菱、蓮等作物的種植規(guī)模,保護濕地生態(tài)環(huán)境和濕地資源的再生能力。根據(jù)當?shù)睾蝤B等野生動物活動的季節(jié)性規(guī)律,合理調整農(nóng)作物品種和種植制度,形成有利于生物多樣性保護的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。

在保護地周邊地區(qū)實施水田的冬季休耕和蓄水制度:在水稻收割后,利用秋冬多雨期蓄水、休耕,蓄水時也可漚入秸稈、樹葉等有機物以增進地力。水田冬季休耕且蓄水的做法不僅有利于確保來年插秧用水、恢復土壤肥力,還可以大大擴展越冬水鳥的棲息和覓食范圍,有利于生物多樣性的保護。

3.2.4 農(nóng)業(yè)廢水和廢棄物管理

嚴格管理農(nóng)業(yè)廢水、廢棄物的排放。加強農(nóng)業(yè)廢水的監(jiān)測,必須對廢水進行綜合利用或者無害化處理,排放的廢水應達到國家規(guī)定的農(nóng)業(yè)廢水排放標準,未經(jīng)處理的廢水不得直接向保護地周邊的水域。廢棄物的處置不得危害保護地及其周邊的環(huán)境。

農(nóng)產(chǎn)品采收后的秸稈及其他剩余物質應當綜合利用,妥善處理,防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

3.2.5 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取水管理

規(guī)范農(nóng)業(yè)用水,未經(jīng)保護區(qū)管理部門批準不得從保護地內(nèi)取水用于農(nóng)業(yè)灌溉。如果遇到極端干旱等特殊情況,必須經(jīng)過保護區(qū)管理部門的批準,在當?shù)卣慕y(tǒng)一安排下抽取保護地內(nèi)的水源用于灌溉。避免過度取水,導致濕地保護地水文環(huán)境發(fā)生顯著改變,造成濕地退化。

3.3 畜禽養(yǎng)殖活動指南

3.3.1 養(yǎng)殖區(qū)域劃分

在濕地保護地周邊地區(qū)從事畜禽放養(yǎng)活動應該嚴格進行合理管控,事先必須向縣級以上人民政府農(nóng)牧主管部門提出養(yǎng)殖申請。新建、改建、擴建畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū),應當符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃,滿足動物防疫條件,并進行環(huán)境影響評價。

對所有禽畜養(yǎng)殖場進行排查、建檔,確保養(yǎng)殖規(guī)模不擴大,污染物總量不增加。所有畜禽養(yǎng)殖場必須配套土地消納養(yǎng)殖廢渣、廢液,對無相應土地消納養(yǎng)殖廢渣、廢液的畜禽養(yǎng)殖場,必須配套建設響應加工能力的污水處理設施。

3.3.2 禽畜養(yǎng)殖品種的選擇

養(yǎng)殖品種和規(guī)劃應提前向當?shù)叵嚓P管理部門備案。嚴禁養(yǎng)殖入侵物種。如果引進非本地品種養(yǎng)殖,必須按照國家相關規(guī)定辦理審批手續(xù),也要向保護區(qū)管理部門備案。對非本地品種的養(yǎng)殖要加強監(jiān)管,防止其逃逸。當發(fā)生逃逸事件時,應及時報告當?shù)剞r(nóng)牧管理部門和濕地保護區(qū)管理部門,對引進的外來種生物進行監(jiān)測與評估,并采取措施來盡量減少逃脫的禽畜對野生品種的不利影響。

3.3.3 養(yǎng)殖水質要求

保證畜禽養(yǎng)殖用水質量。畜禽養(yǎng)殖用水應符合表要求。

表3 畜禽養(yǎng)殖用水標準

引自:《NY/T391-2013綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質量標準》

3.3.4 養(yǎng)殖污染控制

濕地保護地周邊地區(qū)開展養(yǎng)殖活動,設置畜牧養(yǎng)殖場,應符合區(qū)域污染物排放總量控制要求。生活飲用水水源保護區(qū)、風景名勝區(qū)以及自然保護區(qū)核心區(qū)及緩沖區(qū)禁止建設禽畜養(yǎng)殖場。養(yǎng)殖場的排水系統(tǒng)應實行雨水和污水收集輸送系統(tǒng)分離,在場區(qū)內(nèi)外設置的污水收集輸送系統(tǒng),不得采取明溝布設。

養(yǎng)殖過程中畜禽產(chǎn)生的糞便應設置專門貯存設施,其惡臭及污染物排放應符合《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》。糞便貯存設施的位置必須遠離各類功能地表水域和土地(距離不得小于400m),并應設置在常年主導風向的下風向處。

向周邊環(huán)境排放經(jīng)過處理的畜禽養(yǎng)殖廢棄物,應當符合國家和地方規(guī)定的污染物排放標準和總量控制指標。畜禽養(yǎng)殖廢棄物未經(jīng)處理,不得直接向環(huán)境排放。

保護地周邊地區(qū)進行畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染控制應符合《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染治理工程技術規(guī)范(HJ 497-2009)》。

第四章 增強濕地生態(tài)效益的相關措施

4.1 推進農(nóng)產(chǎn)品的綠色食品認證與地理標識認證

從濕地保護的要求出發(fā),所有濕地保護地及其周邊區(qū)域產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品應該盡可能達到綠色食品A級甚至AA級標準,這樣不僅可以減少生產(chǎn)過程中農(nóng)藥和化肥的投入,降低生產(chǎn)成本,還可大幅提高濕地農(nóng)產(chǎn)品的附加值,增加經(jīng)濟效益,實現(xiàn)濕地資源利用的經(jīng)濟-生態(tài)雙贏。綠色食品分為A級和AA級(等同于有機食品)。AA級綠色食品系指在生態(tài)環(huán)境質量符合規(guī)定標準的產(chǎn)地,生產(chǎn)過程中不使用任何有害化學合成物質,按特定的生產(chǎn)操作規(guī)程生產(chǎn)、加工,產(chǎn)品質量及包裝經(jīng)檢測、檢查符合特定標準,并經(jīng)專門機構認定,許可使用AA級綠色審批標志的產(chǎn)品。A級綠色食品系指在生態(tài)環(huán)境質量符合規(guī)定的產(chǎn)地,生產(chǎn)過程中允許限量使用限定的化學合成物質,按特定的生產(chǎn)操作規(guī)程生產(chǎn)、加工,產(chǎn)品質量及包裝經(jīng)檢測、檢查符合特定標志,并經(jīng)專門機構認定,許可使用A級綠色食品標志的產(chǎn)品。

濕地里產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品申請綠色食品必須具有如下四個條件:(1)產(chǎn)品或產(chǎn)品原料產(chǎn)地必須符合《綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質量標準》(NY/T391-2013);(2)農(nóng)作物種植、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖及食品加工必須符合綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程,比如《綠色食品的農(nóng)藥使用準則》(NY/T393-2013)、《綠色食品的肥料使用準則》(NY/T394-2013)等;(3)產(chǎn)品必須符合綠色食品產(chǎn)品標準,參見《綠色食品產(chǎn)品適用標準目錄》(2015版);(4)產(chǎn)品的包裝、貯運必須符合綠色食品包裝貯運標準,比如《綠色食品包裝通用準則》(NY/T 658-2015)等。

根據(jù)《綠色食品標志管理辦法》,符合綠色食品相關要求的申請人向所在地省級綠色食品工作機構(省綠色食品辦公室)提出使用綠色食品標志的申請,通過省級綠色食品工作機構、定點環(huán)境監(jiān)測機構、定點產(chǎn)品監(jiān)測機構、中國綠色食品發(fā)展中心的文審、現(xiàn)場檢查、環(huán)境監(jiān)測、產(chǎn)品檢測、認證審核、認證評審、頒證完成申報工作,具體流程見圖。詳細信息請查閱中國綠色食品發(fā)展中心官方網(wǎng)站(http://www.greenfood.org.cn/)。

圖6 綠色食品認證流程

另外,濕地保護地及其周邊區(qū)域產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品應依據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)產(chǎn)品地理標志管理辦法》的要求,申請地理標識認證,建立質量控制追溯體系,并接受農(nóng)業(yè)行政主管部門的監(jiān)督檢查。

4.2 獲取生態(tài)保護類的地役權

濕地保護涉及到濕地資源利用過程中個人利益、企業(yè)利益、社會公共利益的協(xié)調與平衡。地役權能夠實現(xiàn)不同主體在同一土地上的利用需要的并存與調和。地役權體現(xiàn)的是一種非占有利益,不以對供役地的占有為條件,其主要內(nèi)容是容許地役權人在供役地實施一定行為,或限制供役地人在供役地實施一定行為。地役權制度具有利益引導和利益補償?shù)膬?nèi)在邏輯,是一種能夠減少社會對抗的權利沖突解決模式,能夠引導各種利益主體團結到濕地保護的旗幟下,在濕地保護制度建構方面具有獨特的價值和功能。國外獲得保護類地役權的方式主要有三種,即通過行政命令、行政合同、捐贈鼓勵三種途徑獲得。因為《中華人民共和國物權法》沒有賦予行政機關相應的權利,通過行政命令設立地役權的方式存在法律上的障礙,故可以參考國外的有效做法,選擇通過行政合同和權利人捐贈的模式獲得。

圖7 濕地保護地役權合同簽訂的基本流程

在實際操作過程中,根據(jù)濕地保護的具體目標和經(jīng)費情況,國家或公眾的代表機構(需役地權利人)與保護地內(nèi)或周邊區(qū)域的濕地所有權人(供役地權利人)進行充分協(xié)商后,簽訂保護類地役權合同,給予濕地所有權人一定補償,激勵保護濕地的行為,并要求供役地在一定時期內(nèi)按照合同要求進行合理、有限的開發(fā)利用,確保不會對濕地生態(tài)安全造成危害,以提升濕地功能和價值,實現(xiàn)既定的濕地保護目標。一般保護類地役權合同對供役地權利人的義務要求主要包括三個方面:一是對生態(tài)環(huán)境破壞行為的禁止或限制;二是接受地役權人的監(jiān)督、檢查;三是實施某些保護濕地的行為。

根據(jù)《中華人民共和國物權法》規(guī)定,當事人應當采取書面形式訂立地役權合同,地役權合同一般包括下列條款:(一)當事人的姓名或者名稱和住所;(二)供役地和需役地的位置;(三)利用目的和方法;(四)利用期限;(五)費用及其支付方式;(六)解決爭議的方法。訂立地役權合同的一般流程見圖。當事人要求登記的,可以向登記機構申請地役權登記;未經(jīng)登記,不得對抗善意第三人。當所涉環(huán)境生態(tài)利益重大或地役權人為國家或公眾代表機構時,應將簽訂的生態(tài)地役權合同報環(huán)境行政主管部門審核,審核通過生效,同時可以予以一定的公示期,并進行備案登記以對抗善意第三人。

4.3 濕地自然資源特許經(jīng)營制度

自然資源特許經(jīng)營是通過自然資源的所有權和經(jīng)營權分離,促進自然資源的市場化,提高自然資源的利用和管理水平的一種手段。自然資源的市場化主要包括兩個方面:出讓市場和轉讓市場。出讓市場是作為自然所有者的國家和取得自然資源特許經(jīng)營權的經(jīng)營者之間的縱向法律關系,轉讓市場則是平等的民事主體之間流轉自然資源特許經(jīng)營權的橫向法律關系。

在濕地保護項目中,特許經(jīng)營主要指政府特許經(jīng)營,是政府授權特定企業(yè)擁有公共資源、公共物品的經(jīng)營權,或在一定地區(qū)享有經(jīng)營某種特許業(yè)務的權利。在濕地保護中,可供轉讓的特許經(jīng)營權主要包括:灘涂利用、旅游開發(fā)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)捕撈、植物采摘、特許捕獵、取水、水能開發(fā)等項目。濕地管理機構通過拍賣、招標、競爭性談判等方式將某項特許經(jīng)營權轉讓給經(jīng)營者,以合同方式約定其權利與義務,管理和控制濕地資源開發(fā)經(jīng)營的范圍、類型和程度,并向經(jīng)營者發(fā)放許可證。特許經(jīng)營者向政府支付的特許經(jīng)營費,一部分可以用于補償濕地管理機構的保護經(jīng)費,另一部分可以用來獎勵經(jīng)營企業(yè)的自主保護行為。

特許經(jīng)營制度將濕地資源的所有權和經(jīng)營權進行分離,形成了管理者和經(jīng)營者角色的分離,避免了重經(jīng)濟效益、輕資源保護的弊端。濕地資源特許經(jīng)營權的獲得須受行政許可法調整,其取得源于行政主管部門的許可授權,且須經(jīng)申請-審批-登記發(fā)證等法定程序方能獲得,其基本流程見圖。

圖8 濕地資源特許經(jīng)營基本流程

4.4 實施社區(qū)共管化解資源利用沖突

與傳統(tǒng)的管理模式相比,社區(qū)管理具有開放性、參與性、互利性等特征。根據(jù)濕地保護地當?shù)厝罕姾驼姘l(fā)展的需要,通過促進當?shù)厣鐓^(qū)居民積極參與和利益共享,把保護地周邊的社區(qū)居民視為自然保護區(qū)的共同管理者,把孤立的生態(tài)系統(tǒng)變成了開放的經(jīng)濟社會生態(tài)系統(tǒng),從而實現(xiàn)保護濕地生態(tài)和發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟的“雙贏”目的。

圖9 社區(qū)共管概念化流程

社區(qū)共管要求保護機構、社區(qū)共同參與自然資源管理,按照實施的先后順序可以分為三個階段:初始階段、計劃階段、共管的審批和實施階段。首先,在社區(qū)共管的初始階段,必須取得地方政府的支持,并建立社區(qū)共管工作領導小組與工作小組,開展本底資料的收集,為社區(qū)共管實施做好準備。其次,在計劃階段,成立共管委員會,開展參與式社區(qū)評估,確定當前濕地資源保護與利用的主要矛盾,開展多利益相關方協(xié)商,選擇社區(qū)共管項目,明確各方的權利與義務,制定濕地資源社區(qū)共管項目方案。第三階段,主要是領導小組審批社區(qū)共管項目方案,社區(qū)與保護機構簽署共管協(xié)議,開展項目監(jiān)督與評估。社區(qū)共管實施的概念化流程如圖所示。

共管項目是圍繞濕地保護計劃的總體目標所設計的一系列活動,社區(qū)共管正是通過這些活動把相關利益方凝聚和結合在一起,最終實現(xiàn)共管目標。因此,選擇和確定合適的社區(qū)共管項目是成功實施社區(qū)共管的關鍵。選擇和確定社區(qū)共管項目是一個全面了解問題,掌握相關現(xiàn)狀,系統(tǒng)分析影響資源保護和制約社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主要因素,梳理相關利益方關系、確定問題關鍵、重點解決問題的過程。在實際操作中,可以從如下幾個方面來考慮確定社區(qū)共管項目:(1)根據(jù)具體濕地保護計劃或行動的目標和要求,可以確定社區(qū)項目總的目標和范圍;(2)根據(jù)濕地保護地和社區(qū)的實際需求確定;(3)根據(jù)共管機制需要確定;(4)根據(jù)保護地和社區(qū)的共同利益和能做的貢獻來確定;(5)根據(jù)社區(qū)環(huán)境、經(jīng)濟、技術保障和能力是來確定。在項目實施過程中,保護機構可以與社區(qū)簽訂協(xié)議,約定各方權利與義務。社區(qū)還可以成立相應的自助組織提高自身的參與能力與執(zhí)行能力。

4.5 推廣應用各類生態(tài)農(nóng)業(yè)模式

4.5.1 發(fā)展集約化生態(tài)養(yǎng)殖模式

鼓勵和支持生態(tài)養(yǎng)殖模式,提倡“混養(yǎng)”、“輪養(yǎng)”,促進保護地周邊的水產(chǎn)養(yǎng)殖方式由傳統(tǒng)的分散、粗放型發(fā)展轉變?yōu)榧s化生態(tài)養(yǎng)殖,提高養(yǎng)殖技術含量和管理水平。另外,鼓勵在保護地周邊發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)農(nóng)業(yè),比如將水產(chǎn)養(yǎng)殖(魚類、珍珠養(yǎng)殖等)與經(jīng)濟作物種植(蓮藕、菱等)相結合,既增加了天然水域的經(jīng)濟產(chǎn)出,又有利于保護生態(tài)環(huán)境。

4.5.2 發(fā)展農(nóng)業(yè)立體種養(yǎng)模式

在濕地保護地周邊區(qū)域推廣濕地農(nóng)業(yè)立體種養(yǎng)模式。濕地農(nóng)業(yè)立體種養(yǎng)模式是指以維護和改善生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目的,運用生態(tài)學、現(xiàn)代科學技術,將水產(chǎn)品及畜產(chǎn)品與水稻及其他水生經(jīng)濟作物品種相結合,使農(nóng)業(yè)濕地生態(tài)系統(tǒng)中的物質和能量能夠得到多環(huán)節(jié)、多層次的綜合利用模式。充分利用農(nóng)業(yè)濕地的生態(tài)條件,大力發(fā)展?jié)竦剞r(nóng)業(yè)立體種養(yǎng),是促進農(nóng)民增產(chǎn)增收、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

稻田立體種養(yǎng)模式是我國農(nóng)業(yè)最早、最有效形式之一。目前已經(jīng)推廣的稻田生態(tài)種養(yǎng)模式有稻田養(yǎng)魚、稻田養(yǎng)雞、稻田養(yǎng)鱉等。此外,蓮藕、茭白、水芹、慈姑、南湖菱等水生生物的栽培也是濕地農(nóng)業(yè)立體種養(yǎng)有效結合的良好場地,由此衍生的‘蓮藕+泥鰍’、‘蓮藕+黑魚’、‘蓮藕+錦鯉’、‘南湖菱+黑魚’、‘南湖菱+甲魚’、‘水稻+龍蝦’‘蓮藕養(yǎng)魚’、‘蓮藕養(yǎng)鴨’、‘茭白田養(yǎng)鴨’等模式也可以帶來較好的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。

4.5.3 發(fā)展以優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品為依托的休閑農(nóng)業(yè)

積極推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)工程技術和農(nóng)業(yè)病、蟲、草、鼠害綜合防治技術,減少化肥、農(nóng)藥的使用,推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥和生物農(nóng)藥,生產(chǎn)濕地特色的優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品;在此基礎上鼓勵發(fā)展休閑農(nóng)業(yè),將蓮藕、菱、珍珠等濕地特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)進行整體規(guī)劃設計,發(fā)展生態(tài)休閑旅游業(yè),延長產(chǎn)業(yè)鏈,形成具有濕地特色的休閑農(nóng)業(yè)模式,實現(xiàn)農(nóng)民增收和生態(tài)增效。

4.6 開拓創(chuàng)新發(fā)展替代產(chǎn)業(yè)

當前實施濕地生態(tài)保護思路主要有生產(chǎn)方式調整和產(chǎn)業(yè)類型轉變兩種類型。生產(chǎn)方式調整主要通過鼓勵或強制采用環(huán)境友好型的生產(chǎn)方式,促進保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的捕撈漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、作物種植、畜禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)生態(tài)化轉型。在人地矛盾不是特別尖銳,濕地生境或生物物種保護形勢不是特別嚴峻時,這種做法還是比較可靠而有效的。

但是,在某些地方,社區(qū)傳統(tǒng)生計或產(chǎn)業(yè)對濕地生態(tài)的影響比較嚴重,濕地生境或生物物種保護形勢特別嚴峻時,必須采取更加直接的方式對濕地資源進行搶救性保護。這時必須轉變當?shù)鼐用竦纳嬆J剑l(fā)展環(huán)境友好型的替代產(chǎn)業(yè),引導當?shù)鼐用褶D產(chǎn)轉業(yè),從根本上緩解保護地的人地矛盾,實現(xiàn)濕地保護的目標。比如,轉天然捕撈為人工養(yǎng)殖,從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)漁業(yè)轉型為生態(tài)旅游業(yè)。

圖10 替代生計選擇的一般流程

不同的濕地保護地,其資源環(huán)境基礎與社會經(jīng)濟條件差異巨大,替代產(chǎn)業(yè)的選擇必須緊密結合當?shù)厍闆r,量身定做。在實際操作中,必須將濕地保護的具體目標和社區(qū)生計資本(包括自然、金融、物質、人力和社會五個方面)結合起來,在外部專家、社區(qū)居民和地方政府等利益相關方的共同參與下,遵循生計多樣化和居民自愿性的原則,開展替代生計的選擇和實施方案的制定(圖)。

在很多濕地保護地,充分利用濕地所具有的特殊景觀和生物多樣性資源,在保護區(qū)非核心區(qū)域通過開展各具特色的生態(tài)旅游,是實現(xiàn)生計轉型的常見做法。這種通過生態(tài)旅游開發(fā)來保護和利用濕地的模式,已經(jīng)成為當今濕地保護工作的一種有效途徑。這種模式不僅能夠促進當?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展,提高當?shù)厝嗣竦纳钏胶透纳飘數(shù)氐纳瞽h(huán)境,還能促進社區(qū)居民參與保護區(qū)管理的積極性。

在濕地保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)開發(fā)和運行基礎設施行動指南(草案)

中國科學院地理科學與資源研究所

二〇一六年十二月十三日

內(nèi)容提要

《濕地保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)開發(fā)和運行基礎設施的技術指南》(簡稱基礎設施技術指南)通過明確濕地保護地及其周邊區(qū)域開展和運行基礎設施的技術體系,梳理不同類型基礎設施開發(fā)與運行的技術規(guī)范,從法律層面、技術層面、生態(tài)保護層面三方面出發(fā),為濕地保護提供切實可行的行動依據(jù),以加強濕地保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)的有效規(guī)范和管理。

《基礎設施技術指南》的編制以濕地資源保護與生態(tài)安全為基礎;以系統(tǒng)整體性、環(huán)境友好性、景觀協(xié)調性、功能美觀性、分步實施性和因地制宜性為主要原則;以貫徹落實項目規(guī)劃、環(huán)評先行,項目實施、環(huán)評跟蹤,項目運行、環(huán)評監(jiān)督為倡導方針;以《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《濕地公約》等濕地保護相關的法律法規(guī)和國際公約為主要依據(jù),立足原有的各類行業(yè)部門針對建筑物、道路、標志物、風電場等基礎設施建設項目規(guī)范與標準,明確從以下幾點規(guī)范的濕地保護地及其周邊地區(qū)進行基礎設施開發(fā)和運行活動。

基礎設施開發(fā)活動的環(huán)境影響評價技術要求,包括基礎設施的主要類型、基礎設施項目總體設計、濕地保護地生態(tài)敏感性分析、基礎設施建設規(guī)劃與建設項目環(huán)評要求等主要內(nèi)容。

保護地內(nèi)開發(fā)和運行基礎設施建設的技術要求,梳理、明確了在保護地內(nèi)開發(fā)和運行主要標志物、道路交通設施、地下管網(wǎng)、建筑物、科研監(jiān)測與宣教設施、野生動物及棲息地保護設施等基礎設施的技術要求。

保護地周邊地區(qū)開發(fā)和運行基礎設施的技術要求,梳理、明確了在保護地周邊地區(qū)開發(fā)和運行水利工程設施、電力設施和地下管網(wǎng)的技術要求。

保護地開發(fā)和運行基礎設施過程中的監(jiān)測與評估,規(guī)范明確了濕地保護地管理部門在基礎設施開發(fā)與運行過程中的主要管理職責,基礎設施開發(fā)與運行過程中的主要環(huán)境監(jiān)測指標與方法以及項目竣工后的生態(tài)環(huán)境影響后評估程序。

本《基礎設施技術指南》既可以為濕地保護決策機構提供科學依據(jù),也可以為濕地保護區(qū)管理部門提供技術指導。本技術指南的發(fā)布,對于增強濕地保護地的科學管理,濕地資源的合理利用,對于規(guī)范濕地保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)基礎設施建設活動,加強相關不同管理部門之間的協(xié)調具有重大的現(xiàn)實作用。后續(xù)工作中,將會通過同行評議與專家咨詢會的形式進行技術指南的修改完善;聘請國家林業(yè)局相關領導參加、發(fā)布本《技術指南》,并召開技術培訓會,邀請省級項目地方政府主管部門、項目團隊成員、保護地管理人員及PA管理團隊等人員參與,為國家、地區(qū)、部門提供咨詢服務。State Forestry Administration-UNDP/GEF CBPF-MSL: Strengthening the Management Effectiveness of the Sub-System of Wetland Protected Areas for Conservation of Globally Significant Biodiversity

Technical Guide for Developing and Operating Infrastructure within and around the Wetland Reserve

Summited by sub-contractor: Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, July 2016

Executive Summary

The Technical manual provides practical guidelines for wetland conservation from the perspectives of legislation, technology and ecology. It not only explicated the technical system of developing and running infrastructure within and around the wetland, also specified the technical regulations of the construction and implementation of different infrastructures. The Technical manual targets at the administrative departments of wetland reserves, such as nature reserve administration etc. The application of technical manual is able to cover areas within and around the freshwater and marine wetland reserves at the provincial level or above. The national nature reserves and the national infrastructure projects for specific rare and endangered species, such as Yangtze River Dolphin, Chinese sturgeon and Yangtze alligator as well cannot be applied to this manual. The Technical manual aims to strengthen and support the effective management within and around the wetland reserves by providing practical guidelines.

The complication of the Technical manual mainly base on the wetland resource conservation and ecological security with the condiserations of eco-friendliness, integrality, landscape harmony, fractional strategy and local adaption. The contents take regulations and laws of wetlands protection as criterion, for example, the “Regulations of Nature Reserves” “Environmental Protection” and “Ramsar Convention” etc. The Technical manual suggested to regulate activities basing on existing professional regulations and criteria of buildings, roads, landmarks and wind farms. The guidelines are listed as below:

Technical requirements of environmental impact assessment (EIA) of infrastructure development. This section includes the main types of infrastructure, overall design of infrastructure projects, ecological sensitivity analysis of wetland conservation, construction plan of infrastructure and EIA requirements of infrastructure construction.

Technical requirements of developing and running infrastructure within the wetland reserves. This section specifies the technical requirements for the development of infrastructure such as landmarks, road traffic facilities, underground pipe network, scientific monitoring and education facilities, facilities for protecting wildlife and habitat.

Technical requirements of developing and running infrastructure around the wetland reserves this section includes the technical requirements of the development of water conservancy facilities, electric power facilities and underground pipe network.

Monitoring and evaluating the process of infrastructure development and implementation. This section explicate the main responsibilities of wetland reserve management in the process of infrastructure development, indicators and methods of environmental monitoring, EIA procedures after the infrastructure construction.

These Technical manuals scientifically support the decision-making wetland conservation and practically guide the wetland management departments. The publication of this Technical manual plays an essential role in strengthening scientific management of wetland conservation, promoting the efficient use of wetland natural resources, regulating the infrastructure construction within and around the wetland and enhancing the multi-department coordination. Peer review and expert consultation will be held in the follow-up to further improve and perfect the Technical manual. The officials from SFA will be invited to the project presentation of this Technical manual. The officials of provincial government, members of project team and Reserve managers will be also invited to follow-up training to provide efficient consultations to relevant departments at national, regional and local level.

第一章總則

1.1指南編制背景

作為世界上濕地類型齊全、數(shù)量較多的國家之一,我國擁有《濕地公約》所認定的全部42種濕地類型。我國濕地總面積位居亞洲第一,世界第四。但是近十年來,我國濕地面積減少了339.63萬公頃,其中自然濕地面積減少了337.62萬公頃。雖然我國濕地保護工作取得一些成績,保護地面積有所增加,然而濕地生態(tài)系統(tǒng)受到的脅迫壓力呈現(xiàn)增加趨勢。環(huán)境污染、過度捕撈和采集、圍墾、外來物種入侵和基建占用是當前威脅中國濕地生態(tài)健康的五個主要因素。在此背景下,制定一部在濕地保護區(qū)及其周邊地區(qū)開發(fā)和運行基礎設施行動指南,能夠促進濕地資源的合理利用,增強濕地保護區(qū)的有效管理,對生物多樣性保護和合理利用具有重要意義。

盡管我國出臺了一些濕地保護和保護地管理的法律法規(guī)及相關指南,比如《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》、《中國濕地保護行動計劃》、《中國生物多樣性保護戰(zhàn)略與行動計劃》(2011-2030年)和《全國濕地保護工程規(guī)劃》(2002-2030年)、《中華人民共和國野生動物保護法》等,然而當前中國在濕地合理利用與保護方面仍然缺乏相應的技術與法律保障。現(xiàn)有的技術指南和相關的法律、法規(guī)中針對濕地保護與利用的條款分散、不成系統(tǒng),約束不明晰。另一方面,當前基于行業(yè)部門的“要素式”管理模式,使得同一濕地內(nèi)同時存在多個部門的管理活動,而且各個部門各自為政,所依據(jù)的規(guī)則和相關標準之間存在著差異甚至矛盾,導致在濕地保護地內(nèi)及周邊開展農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖及基礎設施建設等活動缺乏有效地管理。因此,有必要明確保護地內(nèi)及周邊相應生產(chǎn)活動的技術要求,有針對性地制定技術指南與法律約束條款,為濕地管理提供客觀依據(jù)。

為了增強對濕地保護地的科學管理,合理利用濕地資源,規(guī)范保護地內(nèi)及周邊地區(qū)的漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、道路交通、地下管網(wǎng)、房屋建筑、科研監(jiān)測等活動,加強相關不同管理部門之間的協(xié)調,更好地保護濕地的生物多樣性及實現(xiàn)濕地資源的可持續(xù)利用,需要制定一個能有效管理這些生產(chǎn)活動的行動指南。

本指南由國家林業(yè)局濕地保護管理中心頒布,中國科學院地理科學與資源研究所起草。

1.2法律法規(guī)依據(jù)

當前,中國還沒有國家層面的法律專門用于規(guī)范濕地的基礎設施開發(fā)與管理。本指南所依據(jù)的法律體系主要建立在國家和地方頒布的相關法律法規(guī)和條例章程。

1.2.1法律法規(guī)

從20世紀80年代開始,我國相繼頒布了農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧、林業(yè)等生產(chǎn)指導性法律,以及自然保護區(qū)管理、自然資源保護、生態(tài)環(huán)境保護方面的生態(tài)環(huán)境保護性法律(表1),這些法律法規(guī)是規(guī)格我國濕地生產(chǎn)與建設活動的主要依據(jù),對我國濕地保護工作具有重要意義。

表1.與濕地保護及開發(fā)相關的法律

1.2.2部門規(guī)章與規(guī)范

自2000年以來我國相繼出臺了一系列濕地保護和開發(fā)方面的條例規(guī)章,為濕地建設項目的開發(fā)和運行提供了依據(jù)。本技術指南主要參考的條例規(guī)章有:《關于進一步加強水生生物資源保護嚴格環(huán)境影響評價管理的通知》(環(huán)發(fā)[2013]86號)、《建設項目對水生生物國家級自然保護區(qū)影響專題評價管理規(guī)范》(農(nóng)漁發(fā)[2009]4 號)、《全國濕地保護工程規(guī)劃》、《全國濕地保護工程實施規(guī)劃》、《自然保護區(qū)管護基礎設施技術規(guī)范》(HJ-T129-2003)、《國家濕地公園建設規(guī)范》(LY/T 1755-2008)等。

1.3術語與定義

自然保護地:指一塊界定清晰、以法律或其它有效方式予以認可的、旨在實現(xiàn)長期保存自然以及相關生態(tài)系統(tǒng)的服務功能和文化價值的地理空間。保護地核心區(qū)內(nèi)禁止一切形式的水產(chǎn)、禽畜養(yǎng)殖活動和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動,緩沖區(qū)及外圍區(qū)可以有合理的利用與生產(chǎn)活動。

圖1.自然保護區(qū)功能分區(qū)

環(huán)境影響評價:對規(guī)劃和建設項目實施后可能造成的環(huán)境影響進行分析、預測和評估,提出預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施,進行跟蹤監(jiān)測的方法與制度。

規(guī)劃環(huán)境影響評價:實質上屬于戰(zhàn)略環(huán)境影響評價,其具有一定的前瞻性,它有助于解決項目層次上不能長期解決的沖突,并且能夠分析大量項目的累積環(huán)境影響。并且其要求從多方面詳細論述環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性對策,規(guī)劃環(huán)境影響評價必須在建設活動的詳細規(guī)劃前進行,制定出合理的規(guī)劃方案,使其取得最大的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

建設項目環(huán)境影響評價:廣義指對擬建項目可能造成的環(huán)境影響(包括環(huán)境污染和生態(tài)破壞,也包括對環(huán)境的有利影響)進行分析、論證的全過程,并在此基礎上提出采取的防治措施和對策。狹義指對擬議中的建設項目在興建前即可行性研究階段,對其選址、設計、 施工等過程,特別是運營和生產(chǎn)階段可能帶來的環(huán)境影響進行預測和分析,提出相應的防治措施,為項目選址、設計及建成投產(chǎn)后的環(huán)境管理提供科學依據(jù)。

生態(tài)敏感區(qū):生態(tài)敏感區(qū)是指那些對人類生產(chǎn)、生活活動具有特殊敏感性或具有潛在自然災害影響,極易受到人為的不當開發(fā)活動影響而產(chǎn)生生態(tài)負面效應的地區(qū)。生態(tài)敏感區(qū)包括生物、生境、水資源、大氣、土壤、地質、地貌以及環(huán)境污染等屬于生態(tài)范疇的所有內(nèi)容。

管護基礎設施:指用于自然保護地保護、管理、科監(jiān)測、宣傳教育的基礎設施,包括標樁、標牌、道路、保護區(qū)管理局(處)建筑物、保護管理站、哨卡、觀望臺和其他基礎設施。

涉濕地保護地建設項目:指以資源開采、能源開發(fā)、經(jīng)濟生產(chǎn)為目的,與濕地自然保護相關性不大,除社區(qū)居民傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活(如傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、自建住宅)外的各類涉及自然保護地及其周邊范圍的建設項目,這類項目的規(guī)劃和實施本質上與濕地保護地的建設及維護無直接關系,需要按照相關法規(guī)要求進行環(huán)境影響評價。比如采石挖沙、地產(chǎn)開發(fā)等。

建設項目竣工環(huán)境保護驗收:建設項目從籌建到竣工投產(chǎn)過程可以分為項目建議書、可行性研究、設計、建設、試運行五個階段。正式投入運行前環(huán)境管理的重要內(nèi)容是完成環(huán)境保護檢查和竣工環(huán)境保護驗收。環(huán)境保護設施的建設和投產(chǎn)前的環(huán)境保護驗收時環(huán)境影響評價制度的延伸,環(huán)境影響評價文件的審批、環(huán)境保護設施的設計、建設和施工期的環(huán)境保護監(jiān)督檢查以及竣工環(huán)境保護驗收,構成了建設項目的全過程環(huán)境管理。

環(huán)境保護設施:環(huán)境保護設施是防止產(chǎn)生新的污染、保護環(huán)境的重要環(huán)節(jié),環(huán)境保護設施主要是指:污染控制設施、生態(tài)保護設施、節(jié)約資源和資源回收利用設施以及環(huán)境監(jiān)測設施。

1.4基本原則

1.4.1系統(tǒng)整體性原則(分類建設原則)。濕地自然保護地應編制基礎設施建設發(fā)展規(guī)劃,分別按照生態(tài)公益型、科研宣教型、旅游經(jīng)營型確定開發(fā)與運行策略。

1.4.2 環(huán)境友好性原則(保護優(yōu)先原則)。項目建設應有利于濕地自然環(huán)境和自然資源的保護,不破壞生態(tài)環(huán)境,不造成環(huán)境污染。

1.4.3 景觀協(xié)調性原則。項目的規(guī)劃與建設應當與周圍濕地自然景觀協(xié)調、融洽,不能過度改變濕地景觀格局,不能造成濕地景觀破碎化。

1.4.4 功能性與美觀性原則。項目的規(guī)劃和建設既要以功能目的及所規(guī)劃建設基礎設施的預期效用為出發(fā)點,還要注意基礎設施的美觀性和觀賞性,使其不能破壞濕地景觀固有的美感。

1.4.5 分步實施原則。在濕地自然保護地基礎設施規(guī)劃的基礎上,根據(jù)濕地保護地現(xiàn)狀和規(guī)劃目標確定建設內(nèi)容、建設重點、投資規(guī)模與建設期限。

分期建設的濕地保護地,結合保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)實際情況,首期重點建設以公共設施、生活設施及管理配套設施為主。

1.4.6 因地制宜原則。工程建設應遵循自然規(guī)律,因地制宜采用先進技術,建設項目符合建設目的及資源保護、經(jīng)營需要,確保質量。

1.5注意事項

1.5.1在濕地自然保護區(qū)范圍內(nèi)進行基礎設施建設、開發(fā)與管護開發(fā)和管護基礎設施建設應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》的有關規(guī)定,符合該自然保護區(qū)總體規(guī)劃的要求;

1.5.2在濕地自然保護地內(nèi)及其周邊開發(fā)和管護基礎設施建設必須嚴格執(zhí)行環(huán)節(jié)影響評價制度;

1.5.3在濕地自然保護地內(nèi)及其周邊開發(fā)和管護基礎設施建設必須同自然景觀和諧一致,不影響或有利于生態(tài)系統(tǒng)、物種和自然遺跡的保護,體現(xiàn)地方風格和民族特色,不得破壞自然景觀和保護對象的棲息環(huán)境,不得搞不協(xié)調的建筑物、構筑物或裝飾性設施;

1.5.4在濕地自然保護地及其周邊開發(fā)和管護基礎設施應在維護濕地生態(tài)系統(tǒng)平衡,全面保護和恢復濕地功能和生物多樣性,實現(xiàn)資源永續(xù)利用的建設方針指導下,堅持尊重自然、優(yōu)先保護、分類建設、重點突出、講求實效、節(jié)能環(huán)保和安全實用的原則;

1.5.5濕地保護工程項目建設應充分利用原有的各項工程設施,優(yōu)先維護、完善、使用已有設施,應與濕地內(nèi)的其他建設項目相結合,不得重復建設,不得降低濕地生態(tài)功能;

1.5.6濕地保護工程項目建設應以節(jié)能減排為原則,充分利用新技術,為減輕自然資源消耗壓力和便利野外保護管理創(chuàng)造條件。

1.5.7在濕地自然保護地內(nèi)開展基礎設施建設過程中材料與方法的選擇應采用如下的優(yōu)先級順序:①生物材料方法(植物);②混合方法(植物與木材或石料合用)③剛性材料方法(木材、石料、砼)。

1.6如何使用該指南

1.6.1指南適用范圍

本《技術指南》從建設項目前期規(guī)劃、建設項目實施過程、建設項目竣工驗收三個方面規(guī)定了濕地保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開發(fā)和運行基礎設施活動的原則和技術要求。本《技術指南》的適用范圍包括省級及以上淡水和海洋的濕地保護地及其周邊地區(qū),以白鰭豚、中華鱘、揚子鱷等特定珍稀瀕危物種為保護對象的國家級自然保護區(qū)不適用于本指南,此外鑒于本《技術指南》以濕地管理為主要出發(fā)點,大型工程設施項目不在本技術指南涉及范圍之內(nèi)。本《技術指南》的使用對象為濕地自然保護地的管理部門,如自然保護區(qū)管理局、濕地公園管理局等單位,本《技術指南》的編制目的主要是為了使?jié)竦刈匀槐Wo地管理部門在保護地管理工作中能夠有章可循,能夠明確工作要點,進而有針對性的開展后續(xù)的工作。

1.6.2指南使用方法

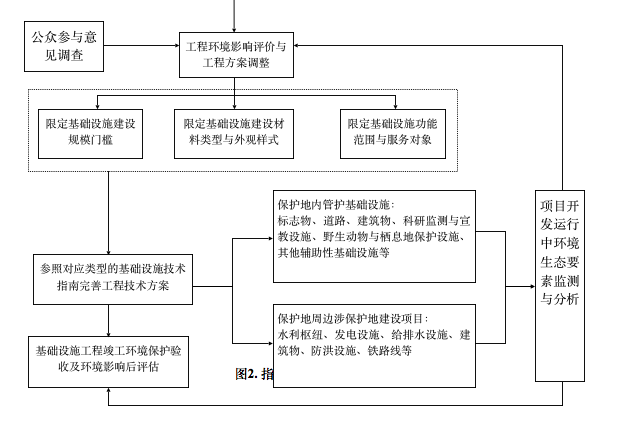

在使用本指南指導濕地保護地內(nèi)及周邊地區(qū)基礎設施開發(fā)和運行活動時,第一步就是要確定基礎設施總體工程設計方案,編制工程平面圖,劃定基礎設施建設所涉及的保護地區(qū)域;第二步就是針對保護地內(nèi)及周邊區(qū)域所開展的基礎設施建設工程項目開展規(guī)劃環(huán)境影響評價和建設項目環(huán)境影響評價;第三步就是根據(jù)基礎設施類型選擇與之相對應的技術指南,這部分內(nèi)容是指南的核心內(nèi)容。

圖2. 指南的使用流程

第二章基礎設施開發(fā)活動的環(huán)境影響評價技術要求

2.1基礎設施類型

濕地自然保護地內(nèi)及其周邊的基礎設施主要有管護性基礎設施和涉濕地保護地建設項目組成,其中管護性基礎設施主要由標志物、建筑物、道路、科研監(jiān)測站(點)、宣教設施、野生動物及其棲息地保護設施、公共服務設施、農(nóng)田水利設施、地下網(wǎng)管、電力設施及其他配套設施等工程構成。涉濕地保護地的建設項目主要包括在保護地周邊進行采礦、探礦、房地產(chǎn)、水(風)電開發(fā)、開墾、挖沙采石、旅游開發(fā)等建設活動。

建筑物包括辦公業(yè)務所需建筑工程和輔助建筑工程,前者包括自然保護區(qū)管理局(處)建筑物、保護管理站和哨卡、瞭望臺等;后者包括食堂、車庫、倉庫、傳達室、鍋爐房和配電間等;道路包括干道、巡護步道和游覽小道;科研監(jiān)測站包括科研中心、野外監(jiān)測站(點)等;野生動物及其棲息地保護設施包括防火帶、生態(tài)廊道、鳥類保護圍網(wǎng)等;公共服務設施包括給排水、供電、通信線路環(huán)衛(wèi)工程等。

2.2基礎設施項目總體設計

濕地自然保護地及其周邊地區(qū)進行基礎設施及建設項目開發(fā)運行應在濕地綜合調查的基礎上進行。調查內(nèi)容包括保護地內(nèi)及其周邊地區(qū)的自然、社會經(jīng)濟狀況,工程項目建設條件,保護地范圍內(nèi)原有的基礎設施狀況等。濕地自然保護地內(nèi)已建有自然保護區(qū)和濕地公園的,應本著綜合利用、節(jié)約資源的原則,做好與相關標準間的銜接,充分發(fā)揮設施的功能和作用,不應各成獨立體系。

在濕地自然保護地內(nèi)開發(fā)和運行基礎設施,首先應按照自然保護地區(qū)界、功能區(qū)劃分、各類建設項目內(nèi)容、外部銜接道路和內(nèi)部交通、防火路網(wǎng)等,景觀濕地勘察、論證、比較后,選擇優(yōu)勢方案編制自然保護地基礎設施建設工程總平面設計圖。

其中,自然保護地核心區(qū),只能布設必須的科研監(jiān)測、觀察和保護性工程設施,必須有嚴格的控制條件和管理措施。對防火瞭望塔(臺)、野生動物觀測點等工程,在條件許可下應布設在核心區(qū)以外。緩沖區(qū)可以布設科研觀察、必要的保護性工程。實驗區(qū)除布設保護性工程外,應適度集中布設自然保護地管理和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的工程項目。

在濕地保護地內(nèi)及周邊進行建設項目規(guī)劃和調控思路可參考圖3。

圖3.濕地保護地內(nèi)及周邊基礎設施建設項目規(guī)劃與調控思路

2.3濕地保護地生態(tài)敏感性分析

2.3.1環(huán)境影響因素識別

在了解和分析基礎設施建設項目所在濕地保護地范圍功能區(qū)劃、生態(tài)保護規(guī)劃及環(huán)境現(xiàn)狀的基礎上,分析和列出基礎設施建設項目的直接和間接行為,以及可能受上述行為影響的環(huán)境要素及相關參數(shù)。

影響識別應明確建設項目在施工過程、生產(chǎn)運行、服務期滿后等不同階段的各種行為與可能受影響的環(huán)境要素間的作用效應關系、影響性質、影響范圍、影響程度等,定性分析基礎設施建設項目對濕地保護地內(nèi)及其周邊生態(tài)環(huán)境要素可能產(chǎn)生的污染和生態(tài)影響,包括正面影響和負面影響、長期影響和短期影響、可逆影響和不可逆影響、直接影響和間接影響、累積影響與非累積影響等。

環(huán)境影響因素識別方法可采用矩陣法、網(wǎng)絡法、地理信息系統(tǒng)(GIS)支持下的疊加圖法。

2.3.2生態(tài)環(huán)境敏感性分析步驟

通過對濕地保護地區(qū)域進行濕地調查法研究確定影響區(qū)域生態(tài)環(huán)境的重要/關鍵因子;

確定基礎設施工程開發(fā)產(chǎn)生的不同影響因子的相對重要性程度,即權重,定量表達不同影響因子對濕地生態(tài)環(huán)境敏感性的影響作用大小。

加權求和,進行重分類,獲取基礎設施工程開發(fā)對濕地生態(tài)環(huán)境敏感性的分區(qū)圖;

根據(jù)濕地保護地不同分區(qū)的特征和基礎設施類型差異,分別提出相應的工程建設方案。

2.3.3基礎設施開發(fā)工程分析

基礎設施開發(fā)工程分析要對建設項目的全部組成和施工期、運行期、服務期滿后所有時段的全部行為過程的環(huán)境影響因素及其影響特征、程度、方式等進行分析與說明,突出重點,并從保護濕地環(huán)境、維持濕地生物多樣性及景觀完整協(xié)調性的目標要求出發(fā),分析工程總體設計與規(guī)劃方案的科學性和合理性。

2.4基礎設施建設規(guī)劃環(huán)評要求

《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第七條第一款規(guī)定:國務院有關部門、設區(qū)的市級以上地方人民政府及其有關部門,對其組織編制的土地利用的有關規(guī)劃,區(qū)域、流域、海域的建設、開發(fā)利用規(guī)劃,應當在規(guī)劃編制過程中組織進行環(huán)境影響評價,編寫該規(guī)劃有關環(huán)境影響的篇章或者說明。

為了進一步加強水生生物資源及其生境保護,嚴格環(huán)境影響評價管理,2013年8月5日,環(huán)保部聯(lián)合農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關于進一步加強水生生物資源保護 嚴格環(huán)境影響評價管理的通知》,對相關區(qū)域下開展建設項目規(guī)劃提出了明確要求:

3.1.1編制區(qū)域、流域、海域的建設、開發(fā)利用規(guī)劃等綜合性規(guī)劃,以及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、能源、水利、交通、城市建設、旅游、自然資源開發(fā)等專項規(guī)劃,應依法開展環(huán)境影響評價。其中對水生生物產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場以及洄游通道可能造成的不良影響的開發(fā)建設規(guī)劃,在環(huán)境影響評價中應進一步強化一下內(nèi)容:

(1)將重要水生物種資源極其關鍵棲息地場所列為敏感目標。開展重要水生物種資源極其關鍵棲息場所等調查監(jiān)測,科學客觀地評價規(guī)劃實施可能帶來的長期影響,并按照避讓、減緩、恢復的順序提出切實可行的建議和對策實施。

(2)規(guī)劃涉及港口、碼頭、橋梁、航道整治疏浚等涉及水工程以及圍填海等海岸工程的,應綜合評估規(guī)劃實施可能造成的底棲生物、魚卵、仔稚魚等水生生物資源的損失和長期影響。

(3)規(guī)劃涉及水利、水電、航電等筑壩工程的,應調查洄游性水生生物情況,調查影響區(qū)域內(nèi)漂流性魚卵的生產(chǎn)和生長習性、調查影響區(qū)域內(nèi)水生生物產(chǎn)卵場等關鍵棲息場所分布,全面評估規(guī)劃實施對洄游性水生生物和生物種群的影響。

3.1.2在召集基礎設施開發(fā)建設規(guī)劃環(huán)境影響報告書審查時,設計可能對水生生物資源極其生境造成不良影響的,應嚴格執(zhí)行以下要求:

(1)將漁業(yè)部門以及水生生態(tài)、水生生物資源、漁業(yè)資源(重點是魚類)保護等方面的專家納入審查小組。

(2)審查小組應將水生生物影響評價內(nèi)容和有關結論作為審查重點之一,對可能造成重大不良影響環(huán)境影響的規(guī)劃方案,應在書面審查意見中給出明確結論。

(3)審查小組成員應當客觀、公正、獨立地對環(huán)境影響報告書提出書面審查意見,規(guī)劃審批機關、規(guī)劃編制機關、審查小組的召集部門不得干預。

3.1.3規(guī)劃環(huán)境影響評價的內(nèi)容

對規(guī)劃進行環(huán)境影響評價,應當分析、預測和評估以下內(nèi)容:

規(guī)劃實施可能對相關區(qū)域、流域、海域生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生的整體影響;

規(guī)劃實施可能對環(huán)境和人群健康產(chǎn)生的長遠影響;

規(guī)劃實施的經(jīng)濟效益、社會效益與環(huán)境效益之間以及當前利益與長遠利益之間的關系。

環(huán)境影響篇章或者說明應當包含下列內(nèi)容:

規(guī)劃實施對環(huán)境可能造成影響的分析、預測和評估。主要包括資源環(huán)境承載能力分析、不良環(huán)境影響的分析和預測以及相關規(guī)劃的環(huán)境協(xié)調性分析;

預防患者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施。主要包括預防或者減輕不良環(huán)境影響的政策,管理或者技術等措施。

環(huán)境影響報告書除了上述內(nèi)容外,還應當包括環(huán)境影響評價結論。主要包括規(guī)劃草案的環(huán)境合理性和可行性,預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施的合理性和有效性,以及規(guī)劃草案的調整建議。

2.5基礎設施建設項目環(huán)評要求

為進一步加強對水生生物資源和生境基礎設施建設項目環(huán)評工作的指導,針對環(huán)評管理中發(fā)現(xiàn)的問題,環(huán)境保護部近年來發(fā)布了一系列相關管理文件,明確了建設項目環(huán)評工作的有關要求。

2.2.1水利工程、航道、閘壩、港口建設及礦產(chǎn)資源勘探和開采等建設項目涉及水生生物自然保護區(qū)或種質資源保護區(qū)的,或者在保護區(qū)外從事有關工程建設活動可能損害保護區(qū)功能的,應當按照國家有關規(guī)定進行專題評價或論證,并將有關報告作為建設項目環(huán)境影響評價報告書的重要內(nèi)容。

2.2.2國家級水生生物自然保護區(qū)影響專題評價應當按照農(nóng)業(yè)部《建設項目對水生生物國家級自然保護區(qū)影響專題評價管理規(guī)范》(農(nóng)漁發(fā)[2009]4 號)執(zhí)行。

2.2.3水產(chǎn)種質資源保護區(qū)影響專題論證的重點是種質資源保護區(qū)主要物種資源和功能分區(qū)等情況,建設項目對保護區(qū)功能影響及建設項目優(yōu)化布局方案,擬采取的避讓、減緩、補救和生態(tài)補償措施等。

2.2.4涉及水生生物自然保護區(qū)的建設項目環(huán)境影響報告書在報送環(huán)境保護部門審批前,應征求漁業(yè)部門意見。涉及水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的建設項目,應按照《漁業(yè)法》和《水產(chǎn)種質資源保護區(qū)管理暫行辦法》(農(nóng)業(yè)部令2011年第1號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

2.2.5建設項目環(huán)境影響評價報告書應包括以下內(nèi)容:

a.建設項目概況;

b.建設項目周圍環(huán)境現(xiàn)狀;

c.建設項目對環(huán)境可能造成影響的分析、預測和評估;

d.建設項目環(huán)境保護措施及其技術、經(jīng)濟論證;

e.建設項目對環(huán)境影響的經(jīng)濟損益分析;

f.對建設項目實施環(huán)境監(jiān)測的建議;

g.環(huán)境影響評價的結論。

環(huán)境影響報告表和環(huán)境影響登記表的內(nèi)容和格式,由國務院環(huán)境保護行政主管部門制定。除上述評價內(nèi)容外,根據(jù)形勢的發(fā)展,提高科學民主決策的能力,體現(xiàn)以人為本,環(huán)境影響報告書編制內(nèi)容還必須有公眾參與的內(nèi)容。

2.6“三同時”制度和環(huán)境保護驗收

“三同時”是我國特有的環(huán)境管理制度,國際上通常在環(huán)境影響評價概念中,把環(huán)境影響評價提出的防治污染和生態(tài)破壞的措施、設施的建設和落實及建成后的監(jiān)督監(jiān)測,看作是環(huán)境影響評價的一部分,是一個完整的全過程。“三同時”管理制度和環(huán)境影響評價制度是有效貫徹“預防為主、防治結合”方針,防止新污染和生態(tài)破壞,實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的兩大根本性措施。

2.3.1建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。

2.3.2建設項目主體工程完工后,需要進行試生產(chǎn)的,其配套設施的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時投入試運行。

2.3.3建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施經(jīng)驗收合格,該建設項目方可正式投入生產(chǎn)或者使用。

2.3.4建設項目試運行期間,建設單位應當對環(huán)境保護設施運行情況和建設項目對環(huán)境的影響進行監(jiān)測。

2.3.5建設項目竣工后,建設單位應當向審批該建設項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護行政主管部門,申請該建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收。

2.3.6濕地保護地及其周邊基礎設施建設項目竣工驗收檢查及審查要點包括魚類增值放流站建設、魚類棲息地保護等措施的落實情況,過魚設施的建設情況,棲息地、人工魚巢等保護措施的落實情況。

2.7濕地自然保護地違規(guī)建設活動的整治與監(jiān)督

2.7.1整治各類違法、違規(guī)開發(fā)建設活動

禁止在濕地自然保護地內(nèi)進行開礦、開墾、挖沙、采石等法律命令禁止的活動;

對在核心區(qū)和緩沖區(qū)內(nèi)違法開展的水(風)電開發(fā)、房地產(chǎn)、旅游開發(fā)等活動,要立即予以關停或關閉,限期拆除,并實施生態(tài)恢復;

對于實驗區(qū)內(nèi)未批先建、批建不符的項目,要責令停止建設或使用,并恢復原狀;

對違法排放污染物和影響生態(tài)環(huán)境的項目,要責令限期整改,整改后仍不達標的,要堅決依法關停或關閉;

對自然保護地內(nèi)已設置的商業(yè)探礦權、采礦權和取水權,要限期退出;

對自然保護地設立之前已存在的合法探礦權、采礦權和取水權,以及自然保護區(qū)設立之后各項手續(xù)完備且已征得保護區(qū)主管部門同意設立的探礦權、采礦權和取水權,要分類提出差別化的補償和退出方案,在保障探礦權、采礦權和取水權人合法權益的前提下,依法退出自然保護區(qū)核心區(qū)和緩沖區(qū);

在保障原有居民生存權的條件下,保護區(qū)地原有居民的自用房建設應符合土地管理相關法律規(guī)定和自然保護區(qū)分區(qū)管理相關規(guī)定,新建、改建房應沿用當?shù)貍鹘y(tǒng)居民風格,不應對自然景觀造成破壞。對不符合自然保護區(qū)相關管理規(guī)定但在設立前已合法存在的其他歷史遺留問題,要制定方案,分步推動解決。對于開發(fā)活動造成重大生態(tài)破壞的,要暫停審批項目所在區(qū)域內(nèi)建設項目環(huán)境影響評價文件,并依法追究相關單位和人員的責任。

2.7.2強化涉自然保護地建設項目的監(jiān)督管理

切實加強涉及自然保護地建設項目的準入審查。建設項目選址(線)應盡可能避讓自然保護地范圍,確因重大基礎設施建設和自然條件等因素限制無法避讓的,要嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價等制度,涉及國家級自然保護地區(qū)域的,建設前須征得省級以上自然保護區(qū)主管部門同意,并接受監(jiān)督。對經(jīng)批準同意在自然保護地范圍內(nèi)開展的建設項目,要加強對項目施工期和運營期的監(jiān)督管理,確保各項生態(tài)保護措施落實到位。保護地(區(qū))管理機構要對項目建設進行全過程跟蹤,開展生態(tài)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)問題應當及時處理和報告。

2.8涉濕地自然保護地建設項目生態(tài)影響與審查論證報告

2.8.1報告編寫的總體要求

(1)《生態(tài)影響與審查論證報告》是設計濕地自然保護地建設項目環(huán)境影響評價文件的重要內(nèi)容之一。

(2)編制報告,必須堅持“尊重自然、保護優(yōu)先;科學調查、客觀公正”的原則。

(3)編制報告,應在收集《建設項目可行性研究報告》等資料,并在開展生態(tài)環(huán)境調查的基礎上編制,符合相關法律法規(guī)和規(guī)劃綱要。

(4)報告的評價論證范圍應包括項目建設和運行直接影響和間接影響區(qū),及其整個濕地自然保護地的范圍。

(5)報告編制單位應具有相應的建設項目環(huán)境影響評價資質證書或工程咨詢單位資格證書,項目負責人應具有高級專業(yè)技術職稱,編制人員應當具有自然保護區(qū)及生態(tài)學等方面專業(yè)背景。

2.8.2報告編寫的技術路線

圖4.建設項目生態(tài)影響與論證報告編寫技術路線

在報告編寫中(1)總論部分又包括項目建設的必要性與可行性分析、編制依據(jù)、評價范圍與評價時段、生態(tài)敏感點與保護目標、評價內(nèi)容、生態(tài)影響評價技術路線,(2)建設項目概況又包括項目基本概況、項目與相關規(guī)劃的協(xié)調性分析、項目選址、選線的合理性分析、項目與自然保護地的關系,(3)涉及濕地自然保護地概況又包括保護地基本概況、自然特征、社會經(jīng)濟特征、功能區(qū)劃、主要保護對象及分布、保護地既有建設項目現(xiàn)狀,(4)濕地自然保護地生態(tài)現(xiàn)狀調查包括生態(tài)功能定位、調查時間及樣地樣線設置、生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀調查、生物物種與多樣性調查、地質遺跡調查、土地利用調查、主要生態(tài)問題調查、評價區(qū)生態(tài)現(xiàn)狀綜合評級,(5)生態(tài)影響預測與評價包括生態(tài)系統(tǒng)及環(huán)境質量影響分析、植物與植物多樣性分析、動物多樣性影響分析、自然景觀影響分析、環(huán)境風險預測分析、保護地累積生態(tài)影響分析、保護地主要保護對象影響預測,(6)生態(tài)保護與恢復措施包括,建設方案優(yōu)化預測、施工期生態(tài)保護措施、運營期生態(tài)保護措施、生態(tài)監(jiān)測與監(jiān)理措施、生態(tài)恢復與補償措施。

此外附圖應包括項目區(qū)域地理位置圖、工程總體布置圖、項目與保護區(qū)位置關系圖、評價區(qū)土地利用現(xiàn)狀圖、高分辨遙感衛(wèi)星圖、自然保護地(區(qū))功能區(qū)劃圖、地表水系圖、植被類型圖、生態(tài)調查樣方樣線分布圖、重要生態(tài)保護措施平面布置示意圖、珍稀瀕危物種分布圖、重點保護動物的遷徙路線圖、水文地質圖(影響涉及地下水)、海洋功能區(qū)劃圖(涉及海洋和海岸帶)、珍稀特有及重要經(jīng)濟魚類“三場一通道”分布圖等。制圖精度比例可參照《環(huán)境影響評價技術導則生態(tài)影響》(HJ19—2011)一級評價要求

2.8.3建設項目審查論證過程中幾點注意

(1)編制流域、海域的建設、開發(fā)利用規(guī)劃等綜合性規(guī)劃,以及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、能源、水利、交通、城市建設、旅游、自然資源開發(fā)等專項規(guī)劃,應依法開展環(huán)境影響評價。其中,對水生生物產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場以及洄游通道可能造成不良影響的開發(fā)建設規(guī)劃,在環(huán)境影響評價中應進一步強化以下內(nèi)容:

a. 將重要水生物種資源及其關鍵棲息場所列為敏感目標,開展重要水生物種資源及其關鍵棲息場所等調查監(jiān)測,科學客觀地評價規(guī)劃實施可能帶來的長期影響,并按照避讓、減緩、恢復的順序提出切實可行的建議和對策措施。

b. 規(guī)劃涉及港口、碼頭、橋梁、航道整治疏浚等涉水工程以及圍填海等海岸工程的,應綜合評估規(guī)劃實施可能造成的底棲生物、魚卵、仔稚魚等水生生物資源的損失和長期影響。

c. 規(guī)劃涉及水利、水電、航電等筑壩工程的,應調查洄游性水生生物情況,調查影響區(qū)域內(nèi)漂流性魚卵的生產(chǎn)和生長習性、調查影響區(qū)域內(nèi)水生生物產(chǎn)卵場等關鍵棲息場所分布狀況,全面評估規(guī)劃實施對洄游性水生生物和生物種群結構的影響。

(2)涉及水生生物自然保護區(qū)或水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的建設項目,應嚴格執(zhí)行下列要求:

a. 水利工程、航道、閘壩、港口建設及礦產(chǎn)資源勘探和開采等建設項目涉及水生生物自然保護區(qū)或種質資源保護區(qū)的,或者在保護區(qū)外從事有關工程建設活動可能損害保護區(qū)功能的,應當按照國家有關規(guī)定進行專題評價或論證,并將有關報告作為建設項目環(huán)境影響報告書的重要內(nèi)容。

b. 國家級水生生物自然保護區(qū)影響專題評價應當按照農(nóng)業(yè)部《建設項目對水生生物國家級自然保護區(qū)影響專題評價管理規(guī)范》(農(nóng)漁發(fā)〔2009〕4號)執(zhí)行。地方級水生生物自然保護區(qū)影響專題評價可參照上述管理規(guī)范執(zhí)行。

c. 水產(chǎn)種質資源保護區(qū)影響專題論證的重點是種質資源保護區(qū)主要物種資源和功能分區(qū)等情況,建設項目對保護區(qū)功能影響及建設項目優(yōu)化布局方案,擬采取的避讓、減緩、補救和生態(tài)補償措施等。

d. 涉及水生生物自然保護區(qū)的建設項目環(huán)境影響報告書在報送環(huán)境保護部門審批前,應征求漁業(yè)部門意見。涉及水產(chǎn)種質資源保護區(qū)的建設項目,應按照《漁業(yè)法》和《水產(chǎn)種質資源保護區(qū)管理暫行辦法》(農(nóng)業(yè)部令2011年第1號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

第三章保護地內(nèi)及周邊地區(qū)開發(fā)和運行管護性基礎設施的技術要求

在濕地自然保護地及周邊地區(qū)開發(fā)和運行管護性基礎設施應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》的有關規(guī)定,符合自然保護區(qū)總體規(guī)劃的要求,遵循從嚴控制、從簡建設、同自然景觀和諧一致的原則,不影響或有利于濕地生態(tài)系統(tǒng)、物種和自然遺跡的保護,不得破壞自然景觀和保護對象的棲息環(huán)境。在濕地自然保護地修建管護性基礎設施,應該盡量避開保護地核心區(qū)和過渡區(qū),集中在外圍區(qū)修建,特殊的監(jiān)測設施可以有選擇性的布設在過渡區(qū)。

3.1主要標志物建設技術要求

濕地自然保護地內(nèi)的主要標志物包括標樁和標牌,其主要功能是指示區(qū)界和方向、闡述規(guī)章制度、提示警告和表達信息等。對濕地生物棲息地、產(chǎn)卵場、覓食區(qū)、魚類洄游通道等敏感區(qū)域應設立明顯的標志物。水域應通過在地圖、海圖、航道圖等標注,條件成熟的可在邊界設立浮標或永久性標志。

按照功能屬性,標志物可以分為區(qū)域性標志物、指示性標志物、限制性標志物、公共設施標志物和解說性標志物等。區(qū)域性標志物是表明自然保護地和功能分區(qū)區(qū)域界限、位置;指示性標志物是為了人們和車輛提供指南,以幫助尋找目標;限制性標志物是表達規(guī)定、規(guī)則,限制人們行為方式和活動區(qū)域;公共設施性標志物是表明設施位置,如休憩、服務、飲水、廁所、垃圾箱等;解說性標志物主要說明和介紹當前位置和區(qū)域基礎信息。

3.1.1標志物的設立位置、數(shù)量、功能

在人類活動的自然保護區(qū)區(qū)界、自然保護區(qū)功能分區(qū)界限應設置區(qū)界性標志物,在自然地形明顯、人為活動較少的地段,標志物間距一般為500~1000m,在自然地形不明顯,人類活動較為頻繁的地區(qū)或轉折點,標志物間距一般為200~300m且轉折點必須設置。

在進入保護地的區(qū)界或保護地不同功能分區(qū)界限的顯要位置,一般設置1個區(qū)界標牌,介紹保護地的名稱、范圍、主要保護對象、保護價值、保護要求、管理機構等內(nèi)容;針對每個功能分區(qū)的標志物應當介紹功能分區(qū)的名稱、范圍、功能、保護要求等信息。其他標志物根據(jù)指示方向、提示警告和表達信息等需求而設置。

3.1.2標志物的材料、外觀

區(qū)界性標樁以堅固耐用的材料制作,一般以水泥預制件為主,長方形柱體,柱體平面長0.24m,寬0.12m,露出地面0.5m,買入地下深度根據(jù)具體情況確定,注明保護地或保護地功能分區(qū)的全稱及標志物序號。界碑規(guī)格為2.5m×1.5m×0.2m,埋入地下不小于0.5m。

區(qū)界性標牌以經(jīng)防腐處理的木材或金屬材料制作。牌面面積為0.68m×1m、1.36m×2m、2.4m×3.5m不同規(guī)格,貼近地面設置,或牌面底部距地1m設置;其他標牌的牌面為0.68m×1m、1.36m×2m不同規(guī)格,牌面底部距地1設置。

標志物(標樁、標牌)采用鮮明底色,易識別,文字通俗易懂,清晰明顯,整潔美觀。對外開放的自然保護地,應注定英文及其他語言并采用國際通用的標志符號,中文書寫宜采用等線體,英文書寫宜采用印刷體。標志物的外觀設置應與自然環(huán)境協(xié)調,不得破壞自然景觀和自然遺跡。

3.2道路交通設施建設技術要求

3.2.1 濕地保護地道路分類

保護地道路分為干道、巡護步道和游覽小道,其中干道指國家或地方公路連接自然保護地的道路,路面寬度為6~8m;巡護步道指設在自然保護地內(nèi)的由管理局(處)至各保護站、居民點或經(jīng)營活動場地的道路,砂土路面,以單車道為主,部分路段可設定雙車道;游覽小道指在保護地內(nèi)供人們行走的道路,可以根據(jù)自然地勢設置自然道路或人工修筑階梯式道路,有條件的可以鋪設碎石或片石,路面寬度1~1.5m。

巡護步道和游覽小道一般不建議使用柏油、水泥等人工材料,建議采用生態(tài)材料鋪設。

濱海濕地和內(nèi)陸水域濕地保護地,可以根據(jù)需要設立碼頭。

3.2.2濕地保護地道路布設原則

a.濕地保護地核心區(qū)不得修建道路;

b.濕地保護地內(nèi)步道的建設應減少對濕地的分割,以保證濕地的完整性;

c.道路線形應順從自然地形、因地制宜,盡量不要破壞地表植被和自然景觀;

d.道路布設以滿足自然保護地管理、科研、巡視防火、環(huán)境保護以及生活需要為原則;

e.內(nèi)部道路可按照不同等級,構成交叉路網(wǎng),內(nèi)部道路根據(jù)需要與外部交通進行銜接。

3.2.3濕地保護地內(nèi)道路設置的其他注意事項

濕地自然保護地道路不得改變河流或溪流的流向,在沼澤地、坡地、地表松軟或分布有苔原植被的特殊地段,應該架設橋梁,寬度為1~1.5m,高度為0.5~1m

道路行走位置不得穿越地質不良和有滑坡、塌陷、泥石流等危險地段。若不得不穿越有危險性的路段,應設置護欄、護網(wǎng)、隔墻、扶手、臺階等安全防護措施。

濕地保護地內(nèi)道路的布設不能阻斷濕地生物的遷移通道,保護地內(nèi)有公共交通公路穿行是,應視其具體情況加以限制或利用。若其穿行于緩沖區(qū)時,可在兩端設置檢查站和宣傳板,告示穿行的管理要求,并在道路兩側設置防火隔離帶,若穿行于實驗區(qū)時,保護區(qū)的路網(wǎng)可與其銜接。

濕地保護地內(nèi)道路的路線布設,宜采用包線設計,避免高填深挖,盡量不破壞地表植被和自然景觀,并注意路段系統(tǒng)排水的要求。

凡有水運(通船)條件的濕地自然保護地,宜利用水運。

濕地自然保護地道路由于交通量少,一般不進行常年養(yǎng)護,不設置養(yǎng)路工房,采用季節(jié)性養(yǎng)路,配置小型養(yǎng)路機械。

對于可能隔斷濕地水域的道路,為了保持水域連通性,應當在道路修建過程中同時建造連通性水閘。

3.3地下管網(wǎng)建設技術要求

在保護地及其周邊修建的地下管網(wǎng)主要包括服務于保護地及周邊地區(qū)或途徑保護地范圍的地下輸水管網(wǎng)、地下輸電管網(wǎng)、地下油氣輸送管網(wǎng)等。管道工程施工作業(yè)單位要根據(jù)沿線環(huán)境情況和作業(yè)性質,對可能產(chǎn)生的環(huán)境污染風險進行預測,制定出符合實際的環(huán)境風險預防措施。在施工前應探明沿線地下管道等隱蔽物,防止在施工過程中對原有地下管道等隱蔽物的破壞,防止油氣等輸送介質對環(huán)境造成污染。地下管網(wǎng)建設過程中,開挖管溝時應做到分層開挖,土壤分別對方,施工完畢后,土壤分類對應回填,做好邊坡防護,防止水土流失。新建管道應有良好的防腐絕緣層,并采用與外加電流陰極保護相結合的聯(lián)合防腐措施,防止管道腐蝕泄露。管網(wǎng)選址與施工應盡量避開魚類產(chǎn)卵、洄游地。難以避免時,應采取可靠的保護措施。

3.4建筑物建設技術要求

3.4.1建筑物的類型與規(guī)模

濕地自然保護地內(nèi)的建筑物分為辦公業(yè)務所需建筑物和輔助建筑物,前者包括自然保護區(qū)管理局(處)建筑物、保護管理站和哨卡、瞭望臺等;后者包括食堂、車庫、倉庫、傳達室、鍋爐房和配電間等。濕地自然保護地內(nèi)自然保護區(qū)管理局建筑工程量為30m2~50m2/人。在超大型濕地保護地內(nèi)保護管理站的數(shù)量應設置10~15個,在大型濕地保護地內(nèi)應設置為6~10個,在中型濕地保護地內(nèi)應設置為2~6個,在小型濕地保護地內(nèi)保護管理站數(shù)量應設置為1~3個,自然保護區(qū)管理站建筑工程量應為25m2~40m2/人。

3.4.2建筑物布局原則及注意事項

a.有利于保護管理和科研活動的開展,便于宏觀控制措施的實施;

b.交通方便,有良好的內(nèi)外銜接條件;

c.合理利用自然地形,以減少土石方、建筑物基礎、護坡和擋土墻工程量;

d.場地的平整度,應有利于排水,避免土壤受沖蝕;

e.合理確定場地標高,使場地不被洪水、潮水淹沒,不受周期性自然災害的影響;

f.應與場外已建的和規(guī)劃的道路、排水系統(tǒng)及周圍場地的標高相協(xié)調;

g.保護管理站原則上應建在自然保護地實驗區(qū)內(nèi),便于管護,一般只建職工食堂和宿舍;

h.對于保護管理站和已建在自然保護地內(nèi)的管理局(處)辦公用房,其建筑物高度一般不超過周圍的樹冠層;

i.瞭望臺、監(jiān)視塔等觀望設施的布局,必須視野寬闊,控制范圍廣,設置位置、結構形式和高度,應順應自然地形條件。

3.4.3濕地自然保護地內(nèi)建筑物的材料和外觀

自然保護地內(nèi)的建筑物,外表要與周圍自然環(huán)境相協(xié)調,不得用瓷磚、玻璃墻、大理石等貼面,不得用鮮明的顏色。

建筑物的結構造型、材料和裝修標準應與自然保護地的性質、功能相協(xié)調,盡量降低建設和維修費用。

對于可以觀察到野生動物的區(qū)域,應設置野生動物觀察亭、哨所,以竹、木、磚、石等當?shù)夭牧蠟橹鳌2t望臺高度,應根據(jù)地勢和周圍樹木高度及控制范圍等條件確定,塔上的瞭望室高度必須高出周圍的最高樹冠,且瞭望室與周圍最高樹冠的高差不得小于2m。

3.5科研監(jiān)測與宣傳教育基礎設施建設技術要求

3.5.1濕地自然保護地內(nèi)科研中心與觀測站布局

科研中心應在管理局址集中建設,布置在環(huán)境安靜、清潔、振動及電磁輻射小的地段,并根據(jù)保護區(qū)科研的主要研究方向,確定科研中心及相關設施的位置。科研中心的選址必須考慮其產(chǎn)生的廢棄、噪音、污水對保護地保護對象和生境的影響。科研中心的“三廢”處理應與建筑設計同時進行,“三廢”排放應符合《污水綜合排放標準》(GB8978)和地方有關標準的規(guī)定。

濕地自然保護地應在核心區(qū)和緩沖區(qū)設立定位觀測站,確定觀測內(nèi)容,配置響應觀測一起,做好觀測記錄和樣品采集。核心區(qū)定位觀測站只能觀測不能采樣。緩沖區(qū)定位觀測站可以觀測和采集樣品。監(jiān)測站點布置,應具有保護地主要保護對象或研究對象及生態(tài)系統(tǒng)的代表性、典型性。設置監(jiān)測設施的場地,應保證在惡劣天氣條件下能夠正常進行觀測、觀察。監(jiān)測站點應配置技術先進、使用方便的觀測儀器、設備。

濕地自然保護地內(nèi)生態(tài)、資源與環(huán)境監(jiān)測項目的技術要求應符合以下條件:

生態(tài)定位監(jiān)測站不僅要監(jiān)測濕地生態(tài)系統(tǒng)的結構與功能變化,還應監(jiān)測人類活動引起的生態(tài)系統(tǒng)和景觀的變化趨勢。

氣象觀測站主要監(jiān)測自然保護地內(nèi)各生態(tài)系統(tǒng)的氣象學、物候學等范疇的大氣、物候指標,應建設在保護地內(nèi)有大面積典型自然植被類型分布的區(qū)域,能夠反映自然保護區(qū)地內(nèi)的小氣候狀況。

水文、水質監(jiān)測站主要監(jiān)測濕地保護地內(nèi)各河、湖、海水及地表水的水化學、毒理學、細菌學等范疇的水質指標,以及地下水水位、含鹽量變化等指標。水文監(jiān)測站應建設在保護地內(nèi)靠近河流、溪流、閘口的位置。

關鍵物種監(jiān)測點,主要鑒定濕地保護地內(nèi)的關鍵物種,監(jiān)測它們在濕地生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的作用及其動態(tài)變化趨勢。

固定樣地主要監(jiān)測植被密度、蓋度、生物量、頻度等;監(jiān)測野生動物或者其遷移痕跡,反應動植物群落結構分布和數(shù)量特征。固定樣線的長度應設置為2~5km,根據(jù)保護地規(guī)模,固定樣線總長度在20~50km之間。

鳥類的遷徙通道、繁殖地、越冬地和停歇地的自然保護地內(nèi)可設置鳥類環(huán)志站。環(huán)志站設計應滿足一下要求:

鳥類環(huán)志站的設計和環(huán)志工作的開展應該滿足國家規(guī)劃和相關法律規(guī)定的要求;防止盲目環(huán)志、過多過濫,進而造成對鳥類的不利影響。

環(huán)志站配置環(huán)志管理的建筑工程和環(huán)志工作所需要的設施;

環(huán)志站的建筑工程為磚混結構,外觀應與周圍環(huán)境協(xié)調一致;

環(huán)志設施、設備可以按照《鳥類環(huán)志技術規(guī)程》執(zhí)行。

3.5.2濕地自然保護地內(nèi)宣教基礎設施的設立

宣教工程應滿足實物、模型、展板、多媒體等靈活多樣的公眾教育手段。濕地保護地內(nèi)可以設立音頻、音像講解、標牌或物品展示等形式的解說系統(tǒng),實現(xiàn)濕地和生態(tài)宣傳、教育等功能。宣教官一般依據(jù)內(nèi)容和展出的形式不同可以分為綜合宣教官、專題管、博物館、標本館和展覽館。

社會影響力高、交通便利、人口分布稠密、年實際接待人次在3萬以上的濕地自然保護地可以設置訪客中心,其他年級接待參觀人次在1萬以上的濕地自然保護地可設置陳列館、生態(tài)教育基地,其他濕地自然保護地可以在管理局內(nèi)設宣教室。

訪客中心或陳列館的建設地點應綜合考慮交通條件、生態(tài)旅游線路的現(xiàn)狀和規(guī)劃、可參觀的野外資源的分布、社區(qū)人口分布等因素,充分發(fā)揮其功能和作用。建筑位置、朝向、高度、體諒、空間組合、造型、材料和色彩及其使用功能,在選址及總圖設計時統(tǒng)籌考慮。陳列館的建筑面積:超大型、大型自然保護區(qū)不大于600m2,中性、小型自然保護區(qū)不大于300m2。

訪客中心、陳列館建筑工程設計應符合以下規(guī)定:

室外臺階寬度不宜小于1.5m;踏步寬度不宜小于30cm,踏步高度不宜大于16cm;臺階踏步數(shù)不小于2級;側方高差大于1.0m的臺階,設護欄設施。

訪客中心或陳列館內(nèi)部和外緣,在參觀人群正常活動范圍邊緣,臨空高差大于1.0m處,均應設護欄設施,其高度應大于1.05m;高差較大處可適當提高,但不宜大于1.2m;護欄設施必須堅固耐久且采用不易攀登的構造,其豎向力和水平荷載應均按1.0kN/m計算。

訪客中心、陳列館建筑設施,應符合《方便殘疾人使用的城市道路和建筑物設計規(guī)范》(JGJ 50)的規(guī)定。

觀鳥屋等觀察站點建設要求:

觀鳥屋等觀察站點宜在動物聚集地帶50m之外,盡量減少人類活動對野生動物的影響,可選擇河岸、灌叢、草被等作為隔離。

觀察站點內(nèi)應配備必要的觀測儀器設備、常見動物圖譜等。

3.6野生動物及棲息地保護設施建設技術要求

3.6.1生態(tài)廊道生境連接設計

生態(tài)廊道的生境連接設計應建立在物種生態(tài)習性研究和歷史連接狀況的基礎上,優(yōu)先保證核心區(qū)之間的自然連通。

生態(tài)廊道應滿足濕地野生動物對生境和其他資源的需求,應連續(xù)而不應有缺口。

生態(tài)廊道的最佳寬度取決于邊緣效應的強度和不同動物物種需要。

核心區(qū)間自然的連通性應得到保持和恢復。

動物通道根據(jù)保護地具體情況宜采用跨越、涵洞的方式。

3.6.2 鳥類圍網(wǎng)設置

濕地保護地鳥類救助應以救助站短期治療,盡快自然放飛為主,盡量少建或不建籠舍。

救護鳥類的籠舍及活動場四周地面下應鋪設30cm以上金屬圍網(wǎng)(地下墻)以防止鼠害。

鳥類生境籠舍四周和頂棚應以孔徑4cm×4cm的鋼絲網(wǎng)圍成,其圍墻基礎可以采用漿砌片石。

鋼絲圍網(wǎng)高度為3.0m~6.5m。

3.6.3水生生物保護設施設立

為瀕危野生動植物物種國際貿(mào)易公約(CITES)附錄物種、國家重點保護物種、國家重點保護經(jīng)濟水生動植物資源名錄物種和省(市、區(qū))重點保護物種棲息地劃定特別保護區(qū)域,劃定禁漁區(qū),明確禁漁期并實施禁漁區(qū)管理。

在重要棲息地設置人工魚巢(內(nèi)陸)和人工魚礁(近海或海灣)。

對珍稀、瀕危的水生生物洄游通道、產(chǎn)卵場、索餌場開展保護性修復,禁止過度捕撈、航運等人為活動。

3.6.3濕地保護地內(nèi)防火設施的設立

自然保護地內(nèi)可以根據(jù)實際情況,設置瞭望臺、防火道和防火隔離帶,配備滅火設備,以滿足預防和及時撲滅火災的需要,生物防火帶主帶寬度不應小于30m,副帶寬度不應小于20m。

在自然保護區(qū)內(nèi)制高點及易發(fā)生火災地區(qū),應設置瞭望塔(臺),瞭望半徑應覆蓋高火險地區(qū),數(shù)量能夠滿足防火需要。

瞭望塔內(nèi)應配備瞭望、監(jiān)控、報警和通訊設備。

濕地自然保護地內(nèi)草洲等植被較多、人為活動頻繁、火險等級較高的區(qū)域,宜設置防火隔離帶,阻止火災蔓延

3.7其他輔助基礎設施建設技術要求

3.7.1 濕地自然保護地內(nèi)應盡量使用太陽能、風能、沼氣等清潔能源。

3.7.2濕地自然保護地內(nèi)不得用于自然保護目的之外的水源、污水排放應符合環(huán)境保護要求。科研、生產(chǎn)污水必須經(jīng)過處理后排至保護地之外,不得直接排入水體和洼地污染濕地。保護地內(nèi)的管理局和管理站應建化糞池。

3.7.3濕地自然保護地內(nèi)人類活動區(qū)應修建國家規(guī)定的一類公共廁所和設置垃圾箱,垃圾箱的設置間隔一般為50~100m。保護地內(nèi)的垃圾應運至保護地外進行處理。

3.7.4濕地自然保護地內(nèi)的供電工程,應根據(jù)電源條件、用電負荷和供電方式,本著節(jié)約能源、技術先進、經(jīng)濟合理的原則設計,做到安全適用、維護管理方便。電線桿、電線的設置應盡量避開生態(tài)敏感區(qū)和野生動物活動區(qū)域。

3.7.4濕地自然保護地內(nèi)不得建設污染自然環(huán)境、破壞自然資源或自然景觀的人工景點、景觀設施。嚴格控制景觀污染。濕地保護地內(nèi)若建設綠化帶,應與生物防火帶結合統(tǒng)籌布置,結合當?shù)氐淖匀粭l件、植物生態(tài)習性、抗污性能和苗木來源,因地制宜的進行配置。

3.7.5在濕地自然保護地內(nèi)進行旅游設施開發(fā)和運行必須嚴格遵守《國家濕地公園建設規(guī)范》(LY/T 1755-2008),濕地自然保護地核心區(qū)內(nèi)嚴禁修建旅游設施,開展旅游活動。

第四章開發(fā)和運行涉濕地保護地建設項目的技術要求

涉及濕地保護地及周邊區(qū)域的建設項目,不得損害自然保護地內(nèi)的環(huán)境質量,已造成損害的應當限期治理整改。各類建設項目施工時間應盡量避開候鳥聚集時間(每年10月到次年3月底)。

4.1水利工程開發(fā)和運行技術要求

水利工程開發(fā)建設具體應遵守中華人民共和國水利行業(yè)標準《水利水電工程施工組織設計規(guī)范 SL 303-2004》。

在魚類洄游通道建閘、筑壩,對漁業(yè)資源有嚴重影響的水利設施建設,建設單位應當建造過魚設施或者采取其他補救措施。進行水下爆破、勘探、施工作業(yè),對漁業(yè)資源有重要影響的,作業(yè)單位應當事先同有關縣級以上人民政府漁業(yè)行政主管部門協(xié)商,采取措施,防止或者減少對漁業(yè)資源的損害,造成漁業(yè)資源損失的,由有關縣級以上人民政府責令賠償。

鼓勵、支持建設生態(tài)水利工程。生態(tài)水利工程是確保水生態(tài)和水資源安全的水利建設活動的總稱,是指在保護好濕地流域生態(tài)的基礎上實施水利建設。其核心是生態(tài)設計、生態(tài)建設、生態(tài)監(jiān)控、生態(tài)保護、生態(tài)修復、生態(tài)安全、水資源污染防治、水資源良性循環(huán)、優(yōu)化配置、生態(tài)管理和可持續(xù)利用。其中要要求包括:

水利工程建設和設計必須生態(tài)化。如采用生物護岸、修建生態(tài)河道、生態(tài)溝渠等,以構建一個與自然和諧、與周邊景觀環(huán)境協(xié)調的“生態(tài)型”“環(huán)保型”濕地環(huán)境。

配備濕地水資源與水利工程的生態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),定期對濕地污染源情況、水資源數(shù)量、水位、水質污染狀況等的動態(tài)變化、植被、水利坡面工程等進行監(jiān)控,建立濕地資源的信息管理系統(tǒng)。

建立濕地洪澇預警系統(tǒng)以及相關災害的快速應急預案,實現(xiàn)科學防洪、提高防汛能力的目的。

對能源的開發(fā),不能僅僅追求局部經(jīng)濟利益,應該著眼長遠,按照“大水利”的思路制定總體規(guī)劃,轉變“技術經(jīng)濟最優(yōu)”的工程目標。工程項目的選擇、建設和運營要體現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益的統(tǒng)籌兼顧。

在不宜進行水電項目的自然保護地,禁止進行水電工程建設和其他大型水利工程建設。對嚴重破壞和影響生態(tài)環(huán)境、保護地的水電建設項目,應該重新進行評估和審查。

應避免在濕地自然保護地內(nèi)興建大型的水壩、水閘等水利樞紐工程,盡量保持流域系統(tǒng)的自然連通性、生物多樣性和景觀獨特性。

保護地內(nèi)及周邊地區(qū)禁止開發(fā)、建設和開發(fā)水電站。

4.2電力設施開發(fā)和運行技術要求

4.2.1傳統(tǒng)電網(wǎng)建設

保護地周邊的電網(wǎng)開發(fā)項目,首先必須選擇生態(tài)環(huán)境影響最小設計方案,而非工程造價最低方案。選址選線應避開野生動植物棲息地和地質遺跡等,并采取對保護地生態(tài)環(huán)境影響較小的設計措施,如飛艇或其他有利于生態(tài)環(huán)境保護的施工工藝,采用全方位高低腿基礎設計減少土石方的開挖,減少水土流失。采用緊湊型塔形設計,縮小走廊可減小土方開挖量、砍伐量等。

如果保護地周邊的多條輸電線路平行走線穿越保護地,在穿越保護地區(qū)段的線路應采取同塔雙回設計等,如新鄉(xiāng)東500kV輸變電工程跨越黃河時,也跨越豫北黃河故道濕地鳥類國家級自然保護區(qū)和河南開封柳園口省級濕地自然保護區(qū)的實驗區(qū),工程考慮到后期在同一走廊內(nèi)還有第二回輸電線路平行走線,在跨越保護區(qū)時按同塔雙回設計和施工,大大減緩了二次施工對保護對象和生態(tài)環(huán)境的不利影響。

為了降低輸變電工程電磁環(huán)境影響,可以在500kV輸變電線路導線外5m拆遷范圍內(nèi)種植樹木來減少電磁輻射的影響,也可以采用屏蔽線以減少電磁輻射對周圍生物的影響。

4.2.2風電場建設技術要求

風電場建設施工前應進行自然條件調查分析,熟悉施工環(huán)境。建設地區(qū)自然條件調查分析的內(nèi)容有:風能資源情況、地質構造、土壤性質和類別、地基承載力、地震級別和烈度、地下水位情況、氣候環(huán)境特點、土壤凍結深度和風雨季的期限等情況。

風電場工程建設用地應本著節(jié)約和集約利用土地的原則,盡量使用未利用土地,并盡量避開省級以上政府部門依法批準的需要特殊保護的區(qū)域。

場區(qū)配網(wǎng)工程設計時,設計單位根據(jù)風電場地形地貌、升壓站位置及風機布置情況,合理設計場區(qū)配網(wǎng)線路路徑,遇到珍稀植物要予以避讓,在其旁側通過,減少因施工造成的植被破壞。結合地方要求與造價控制目標,選擇合適的配網(wǎng)形式,如采用架空線路方式輸電,根據(jù)當?shù)氐刭|情況,采用合理的鐵塔基礎形式。

風電場設施工期開挖填方要盡量避免在雨水充沛期進行,應將表層種植土單獨存放,底層土可用于工程填方。在升壓站基礎開挖前剝離的表層土應盡量集中堆放于升壓站內(nèi)的一角,待升壓站施工結束后覆土進行場區(qū)的綠化。表土堆放區(qū)的周圍及臨時棄土的周圍用編織袋裝土筑坎進行臨時攔擋,為防止大風揚塵,需用塑料布遮蓋。

風電場工程建設項目實行環(huán)境影響評價制度。風電場建設的環(huán)境影響評價由所在地省級環(huán)境保護行政主管部門負責審批,凡涉及國家級自然保護區(qū)的風電場建設項目,省級環(huán)境保護行政主管部門在審批前,應征求國家環(huán)境保護行政主管部門的意見。

風電場項目規(guī)劃時應把對野生動物和當?shù)鼐用竦脑胍艨紤]進去,盡量回避鳥類棲息地和遷徙路線。

風電場設施建設具體規(guī)程詳見《風力發(fā)電項目建設工程驗收規(guī)范》(DL/T 5191-2004)、《風電場工程建設管理標準匯編》(中國國電集團公司編制)

4.3地下管網(wǎng)建設技術要求

禁止在濕地自然保護地上游地區(qū)建設排污口,在保護地周圍下游區(qū)域新建排污口,應當保證保護地水體不受污染;禁止利用滲井、滲坑、溶洞排放、傾倒含有污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物;在濕地保護地周圍興建地下工程或進行地下勘探,應當采取防護性措施,防止地下水污染。濕地保護地周邊水域生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督管理和污染事故的調查處理,依照《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》和《中華人民共和國水污染防治法》有關規(guī)定執(zhí)行。

濕地保護地周邊區(qū)域符合飲用水水源一級或二級保護區(qū)的應嚴格按照《中華人民共和國水污染防治法》進行監(jiān)督管理和水體保護。

4.4港口碼頭建設技術要求

港口碼頭的選址不能占用且不能影響自然保護地、重要漁業(yè)水域和珍惜瀕危生物保護地等敏感目標,即禁止在河流、湖泊、海洋保護地范圍及周邊修建港口碼頭。原因如下:

港口碼頭施工過程中產(chǎn)生的懸浮物會導致水體混濁,降低太陽光的透射能力,引起水體中水生植物光合能力下降,影響水生植物的生長;魚類等水生生物呼吸過程中因吸入泥沙等顆粒性物質,堵塞呼吸道,從而影響水生動物生長,甚至導致死亡。

碼頭主體結構和后放輔助工程設施,將永久性占用水域并形成陸地,使被占用的水域喪失原有的功能。

造成底棲生物量損失。

港口碼頭運營期的環(huán)境影響因碼頭類型不同而不同,均對水環(huán)境、空氣環(huán)境產(chǎn)生不同程度的影響。

4.5防洪工程建設技術要求

4.5.1施工期建設技術要求

取土場盡量設置在保護地外,實在避不開時,應與保護地管理部門協(xié)商,優(yōu)化取土場布置,盡量減少占地面積,以減緩對鳥類棲息地、覓食地、繁殖地的影響。

大堤加固工程、灘區(qū)安全建設工程、險工等生活區(qū),應布置在大堤背河側,減輕夜間燈光對鳥類的影響。

對施工方案進行優(yōu)化,盡量減少對高大喬木的破壞,保護夏候鳥繁殖地。

位于保護地的工程禁止夜間施工,進入保護地車輛禁止鳴笛,車輛運輸時,應盡量低速行駛,減少對鳥類等其他野生動物的驚擾,減少揚塵廢棄對生物棲息地的破壞。

防汛道路和撤退道路施工時,嚴禁在保護地范圍內(nèi)熬制瀝青。

10月至次年3月份取土時,應當在取土場周圍投放人工鳥食,保證植食性冬候鳥的食物數(shù)量。

臨時占地要保留30~50cm的表土層,施工結束后,應盡快平整恢復,保證鳥類生境。

在工程施工區(qū)設置警示牌,標明施工活動區(qū),嚴令禁止到非施工區(qū)域活動。

4.5.2建設項目運行期恢復與補償措施

恢復措施:防洪工程占用的保護地濕地補水設施,應進行重建,恢復保護地濕地補水通道的連通性,工程建設對保護地濕地補水設施的影響將消除。

補償措施:防洪工程占用保護地葦塘等濕地,應根據(jù)《全國生態(tài)環(huán)境保護綱要》中對占壓的重要功能區(qū)實行“占一補一”的相關規(guī)定,按照原規(guī)模進行補償,并與原有的葦塘等濕地連接成片,以補償工程占壓對保護地濕地的生態(tài)影響。

4.6鐵路選線技術要求

4.6.1 鐵路線路進入濕地自然保護地核心區(qū)和緩沖區(qū)

嚴禁鐵路線路進入自然保護地核心區(qū)和緩沖區(qū)。

4.6.2鐵路線路進入濕地自然保護地外圍區(qū)

鐵路線路進入濕地自然保護地外圍區(qū)或實驗區(qū),應盡量減少侵入保護區(qū)段的長度,加強各方面的環(huán)境保護涉及,采取適當?shù)墓こ檀胧┍M可能減少對保護地的擾動、破壞,如以橋代路、以隧代塹,不得設置與主體工程無關的任何臨時設施(取棄土場、大型施工場地、施工營地等),設置必要的動物通行、地表水徑流通道,加強路基邊坡的植物綠化措施,設置與環(huán)境相融合的噪聲防護屏障等,滿足相應污染物排放標準,必要時采取相應的生態(tài)功能補償措施,并應進行專項論證、征得保護地區(qū)域管理機構的同意。

第五章監(jiān)測與評估

5.1環(huán)境管理與監(jiān)測

加強保護地及周邊地區(qū)開發(fā)和運行基礎設施項目建設過程中的環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測時執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法規(guī)、條例、標準的重要手段,也是實現(xiàn)建設項目社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益協(xié)調發(fā)展的必要保障。必須通過環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測,監(jiān)控建設項目對保護地輻射范圍內(nèi)地表水、地下水、植被、土壤、野生動物棲息地以及生物多樣性的影響,為保護地的環(huán)境管理和基礎設施項目規(guī)劃提供依據(jù)。

5.1.1環(huán)境管理

為了貫徹執(zhí)行有關環(huán)境保護法規(guī),及時了解建設項目及其周圍環(huán)境質量、社會因子的變化情況,掌握項目建設過程中環(huán)境保護措施實施的效果,保證自然保護地良好的環(huán)境質量,在基礎設施建設項目區(qū)域需要進行相應的環(huán)境管理。

濕地自然保護地及周邊社區(qū)主管部門應該聯(lián)系項目建設單位安排專門的人員或者部門負責基礎設施建設的環(huán)境管理和監(jiān)督,并負責有關措施的落實,在施工期、運行期以及竣工后對項目區(qū)的污水、廢氣、固體廢棄物等的處理、排放及其對保護地生態(tài)環(huán)境、生物多樣性的影響和環(huán)保設施的運行狀況進行監(jiān)督,嚴格注意相關的排污情況,以便能夠在出現(xiàn)緊急情況時采取應急預案。

環(huán)境管理與監(jiān)督部門和人員的職責:

負責項目區(qū)域的關鍵管理、環(huán)境保護和生態(tài)保護工作并監(jiān)督各項環(huán)保措施的落實和執(zhí)行情況

編制基礎設施項目建設和運行區(qū)間的生態(tài)保護制度,并組織實施。

按照規(guī)定進行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,建立監(jiān)測檔案和數(shù)據(jù)庫。

按照環(huán)保部門的有關規(guī)定和要求填寫各種環(huán)境管理報表。

協(xié)助項目主管部門進行項目區(qū)域內(nèi)的環(huán)境和生態(tài)保護教育、技術培訓,提高施工期間施工人員和運行期間管理人員的素質和環(huán)保意識。

制定、實施、管理項目區(qū)域內(nèi)污染物排放和環(huán)境保護設施的運轉計劃,并做好考核和統(tǒng)計工作;

加強對環(huán)保設施的運行管理,如果出現(xiàn)運行故障,應及時進行檢修,嚴禁非正常排放。

協(xié)調、處理因基礎設施建設項目的運營而產(chǎn)生的環(huán)境問題的投訴以及項目區(qū)域居民對周圍環(huán)境的投訴。

配合有關單位和部門對基礎設施項目運行過程中出現(xiàn)的環(huán)境事故進行調查、監(jiān)督和分析,并撰寫調查報告。

5.1.2環(huán)境監(jiān)測

常規(guī)環(huán)境要素監(jiān)測:

濕地地下水文監(jiān)測:在濕地中布設觀測井,采用自動水位計測器和人工測量,每年豐水期、平水期和枯水期至少各測一次,最好采用全自動水位監(jiān)測設備長期動態(tài)監(jiān)測。

噪聲:施工期噪聲的監(jiān)測需要依據(jù)項目所在區(qū)域的情況,在項目區(qū)場界布設4個監(jiān)測點進行監(jiān)測。在監(jiān)測點位需要進行常規(guī)監(jiān)測。白天,每周至少監(jiān)測一次,每次至少監(jiān)測10分鐘,夜晚每周至少監(jiān)測一次,每次至少監(jiān)測10分鐘。

大氣環(huán)境:施工期間應該重點對施工揚塵進行監(jiān)測。建議施工期相關監(jiān)測每周1次。

地表水環(huán)境:運行期對保護地及其周邊重點生態(tài)敏感區(qū)域進行分別設點監(jiān)測,至少每兩個月監(jiān)測一次,監(jiān)測指標包括:水溫、pH、DO、BOD5、TN、TP、Chl-a,建立自然保護地水質監(jiān)測系統(tǒng)和水系安全預警系統(tǒng),盡可能降低水體富營養(yǎng)化幾率。

地下水環(huán)境:地下水采樣點布設應包含對照觀測井、防滲工程內(nèi)監(jiān)測井(承壓水觀測井、潛水觀測井、下游監(jiān)測井)。在防滲工程投入使用前觀測背景地下水位和水質。在工程運行過程中,每月觀測水位1次,每年結合當?shù)貧夂蛱攸c至少監(jiān)測地下水質4次,特殊時期(如地表水惡化)加密監(jiān)測。地下水質樣品的采集按照《地下水環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ/T164-2004)要求進行。監(jiān)測項目主要包括pH、總硬度、TDS、高錳酸鹽指數(shù)、SO42−、Cl−、F−、NO3−、NO2−、NH3-N、細菌總數(shù)、總大腸菌。

土壤含水率:防滲工程對陸生生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,監(jiān)測土壤含水率有利于考察土壤含水情況的變化,確定防滲對駁岸含水率及植物的影響,及時確定澆灌措施。

監(jiān)測頻次:每個季節(jié)監(jiān)測一次,在實施防滲工程的主要湖泊駁岸設監(jiān)測剖面。

監(jiān)測方法:野外調查法、室內(nèi)測量法(烘干)、儀器直接測定法。

生態(tài)系統(tǒng)結構與功能完整性監(jiān)測

野生動物監(jiān)測

野生動物監(jiān)測指標見表2。

表2.野生動物監(jiān)測指標

獸類監(jiān)測:

監(jiān)測樣帶設置原則

被監(jiān)測物種分布的主要生境類型;

接近水源和利用保護區(qū)現(xiàn)有小路;

設置在人為活動強度不同的區(qū)域;

每一樣帶相對獨立,中型以上保護區(qū)與國家公園宜設置10條以上樣帶;

樣帶寬度根據(jù)監(jiān)測對象確定,長度視實際地形確定,應≥2km。

監(jiān)測方法:鳴聲監(jiān)測法、直觀檢測法、蹤跡監(jiān)測法

鳥類監(jiān)測:

監(jiān)測樣帶設置原則

覆蓋被檢測物種在保護地分布的生境類型;

利用保護區(qū)現(xiàn)有小路;

每一樣帶相對獨立,中型以上保護區(qū)至少設置5條樣帶;

樣帶寬度視物種分布生境確定,長度應≥1km,樣帶之間的最小距離≥250m;

可以與獸類樣帶結合設置。

監(jiān)測方法:

樣帶監(jiān)測法:在日出后4 h內(nèi)進行監(jiān)測,大霧、大雨、大風天氣除外。監(jiān)測者沿樣帶行走,速度為1 km/h~2km/h.,邊走邊聆聽與觀察,發(fā)現(xiàn)鳥類時以雙筒望遠鏡觀察,確定其種類、數(shù)量和活動情況;發(fā)現(xiàn)鳥類痕跡(糞便、羽毛)時應仔細觀察并拍攝照片,采集樣本。每條樣線間隔5天~10天后做一次重復監(jiān)測。

樣點監(jiān)測法:在日出后4h內(nèi)進行監(jiān)測,大霧、大雨、大風天氣除外。監(jiān)測者到達每一個監(jiān)測樣點后,應安靜地等待5分鐘再開始計數(shù)。每一樣點調查時間為10分鐘。將觀察和聽到的鳥類及發(fā)現(xiàn)的鳥類遺留痕跡記錄下來并拍攝照片。每樣點間隔5天~7天后做一次重復調查

野生植物監(jiān)測

監(jiān)測指標:見表3.

監(jiān)測方法:

樣方法,主要適用于集群式分布的物種監(jiān)測

樣帶方,主要適用于隨機和均勻式分布的物種監(jiān)測

核實法,適用于分布區(qū)狹窄、分布點少、分布面積小、種群數(shù)量稀少并便于直接計數(shù)的目的物種。

物候觀測法

生物多樣性監(jiān)測

由于大規(guī)模工程施工,生物多樣性會受到一定程度的改變和破壞。工程竣工后,必須采取措施對保護地的生物多樣性進行監(jiān)測,記錄物種恢復過程并指導及時補充必要的物種資源。生物多樣性監(jiān)測的因子和方法見表4.

表4.生物多樣性監(jiān)測的因子與方法

5.2建設項目環(huán)境影響后評估

生態(tài)類建設項目環(huán)境影響后評估啊是“站在建設項目的終點對已經(jīng)發(fā)生的環(huán)境影響進行回顧分析和評價,并在新的起點上對未來的環(huán)境影響進行預測和評價,提出改善項目環(huán)境保護工作的措施和對策建議”。生態(tài)類建設項目環(huán)境影響后評價主要包括:環(huán)境保護執(zhí)行過程評價、環(huán)境效益評價、環(huán)境影響后評價以及環(huán)境目標可持續(xù)性評價。

環(huán)境保護執(zhí)行過程評價,對建設項目施工期、運營初期有關環(huán)境保護制度的執(zhí)行情況、環(huán)境保護措施的實施和落實情況進行分析和評價。

環(huán)境效益評價,環(huán)境保護投資與環(huán)境效果的對比分析。著重統(tǒng)計項目用于環(huán)境保護的投資及其取得的環(huán)境效果,回答環(huán)境保護投資的經(jīng)濟性、合理性。

環(huán)境影響后評價,包括對項目建設期和營運至目前已經(jīng)發(fā)生的環(huán)境影響進行回顧評價,以及對未來可能發(fā)生的影響進行預測評價。

環(huán)境目標的可持續(xù)性評價,總結上述三方面評價結果,回答項目環(huán)境保護目標是否可持續(xù)的問題,并未維持環(huán)保目標可持續(xù)性和增強可持續(xù)能力,提出環(huán)保補救措施、項目環(huán)境保護和管理改善建議、追加環(huán)保投資等內(nèi)容。

生態(tài)環(huán)境影響后評估程序見圖2。

圖5.生態(tài)環(huán)境影響后評估程序

國內(nèi)外相關政策、規(guī)劃、技術指南調研報告

中國科學院地理科學與資源研究所

二〇一六年十二

一、案例區(qū)生物多樣性保護調研報告

濕地擁有豐富的生物多樣性和寶貴的生態(tài)服務功能,是支持人類長期經(jīng)濟繁榮和社會可持續(xù)發(fā)展的基礎。近年來,隨著中國經(jīng)濟開發(fā)力度的不斷加大,工業(yè)與城鎮(zhèn)發(fā)展、基礎設施建設、農(nóng)業(yè)圍墾、水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)境污染等因素對濕地構成了日益嚴重的威脅,濕地大面積遭到侵占,生態(tài)系統(tǒng)功能和服務快退化,遷徙水鳥的棲息地也遭到了嚴重破壞,嚴重威脅到中國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

目前,我國濕地保護與管理所面臨的問題主要是,缺乏一個科學的、綜合性的國家級戰(zhàn)略規(guī)劃來有效地指導濕地的保護與管理的政策;濕地管理存在管理機構的能力不足、體制機制不順、相關法律法規(guī)體系不完善、政策上存在相互沖突,管理職能上存在重疊、交叉和缺位等問題;政府主管部門和濕地管理人員對國際先進的生態(tài)保護和管理方式、方法、工具以及最佳實踐了解掌握不夠,國內(nèi)也缺乏有推廣價值的成功模式和樣板。

1、濕地管理政策和相關機構

濕地保護是生態(tài)文明建設的一個重要組成部分,中共中央、國務院對濕地保護高度重視,并已相繼采取了一系列重大舉措加強我國濕地的保護和恢復。

2015年4月25日,中共中央、國務院發(fā)布的《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》中明確提出:確保我國濕地面積不低于8億畝;擴大濕地等生態(tài)空間和濕地面積;啟動濕地生態(tài)效益補償和退耕還濕;增加濕地碳匯;制定濕地保護的法律法規(guī)等。

2015年9月21日,中共中央、國務院印發(fā)《生態(tài)文明體制改革總體方案》,要求建立濕地保護制度,將所有濕地納入保護范圍,禁止擅自征用占用國際重要濕地、國家重要濕地和濕地自然保護區(qū)。

2016年11月1日“中央全面深化改革領導小組第二十九次會議”上審議通過了《濕地保護修復制度方案》。再次從國家層面顯示了濕地保護的重要性和迫切性,說明我國濕地保護刻不容緩。會議強調,建立濕地保護修復制度,加強海岸線保護與利用,事關國家生態(tài)安全。要實行濕地面積總量管理,嚴格濕地用途監(jiān)管,推進退化濕地修復,增強濕地生態(tài)功能,維護濕地生物多樣性。要加強海岸線分類保護,嚴格保護自然岸線,整治修復受損岸線,加強節(jié)約利用,實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益與生態(tài)效益相統(tǒng)一。

2014年1月,國家林業(yè)局發(fā)布了《第二次全國濕地資源調查結果》,顯示全國濕地總面積5360.26萬公頃,濕地率5.58%。其中自然濕地面積4667.47萬公頃,占87.37%。

調查結果顯示,我國已初步建立了以濕地自然保護區(qū)為主體,濕地公園和自然保護小區(qū)并存,其他保護形式為補充的濕地保護體系。納入保護體系的濕地面積2324.32萬公頃,濕地保護率43.51%。其中,自然濕地保護面積2115.68萬公頃,自然濕地保護率45.33%。全國已確定了國際重要濕地46個,建成了濕地自然保護區(qū)500余個,國家濕地公園429個,初步形成了由不同利用管制級別構成的濕地保護網(wǎng)絡體系。

國家林業(yè)局指出第二次全國濕地資源調查的結果顯示,我國濕地資源保護與發(fā)展還存在濕地生物多樣性減退,濕地保護的空缺較大和管理工作亟待加強的問題。我國濕地保護率有所提高,但國家重點生態(tài)功能區(qū)、濕地候鳥遷飛路線、重要江河源頭、生態(tài)脆弱區(qū)和敏感區(qū)等范圍內(nèi)的重要濕地還未納入保護體系中。對于濕地的保護,國家還沒有出臺濕地保護的專門法規(guī),濕地保護長效機制還未建立,濕地保護的科技支撐還十分薄弱,全社會的濕地保護意識有待進一步提高。

國家林業(yè)局針對目前我國濕地保護現(xiàn)狀,提出了應對措施。積極推進濕地立法的工作,健全濕地保護管理制度,完善濕地保護管理體系,加強濕地保護宣傳教育,進一步擴大濕地保護面積,充分發(fā)揮濕地在維護生態(tài)安全、應對氣候變化、改善生態(tài)環(huán)境中的重要作用。

2、濕地保護與利用現(xiàn)狀

對濕地及濕地生態(tài)系統(tǒng)服務的合理利用(Wise Use)是《濕地公約》(Ramsar Convention)的首要目的。《濕地公約》明確提出“通過地方、區(qū)域和國家行動以及國際合作,保護和合理利用所有濕地資源,為實現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展作出貢獻”。濕地的合理利用是指:“為了人類的利益而對濕地資源可持續(xù)利用,并能維持生態(tài)系統(tǒng)的自然特征”。

第6屆國際濕地會議(加拿大魁北克,2000)提出了“濕地、泥炭地的可持續(xù)利用”,《濕地公約》第八次締約方大會(西班牙瓦倫西亞,2002)通過的決議VIII.34關于農(nóng)業(yè)、濕地和水資源管理方面強調了需要建立農(nóng)業(yè)與濕地之間的平衡,并認識到濕地對農(nóng)業(yè)重要性。決議提出要提高可持續(xù)農(nóng)業(yè)實踐對濕地的保護和合理使用的積極作用,同時減小農(nóng)業(yè)實踐對濕地保護和可持續(xù)利用的負面影響。

濕地的保護和合理利用也得到了中國政府的重視。2000年11月,由國家林業(yè)局牽頭,17個部門共同參與編制的《中國濕地保護行動規(guī)劃》頒布,是中國濕地保護與可持續(xù)利用的綱領性文件。2004年,國務院辦公廳下發(fā)的《關于加強濕地保護管理的通知》(國辦發(fā)[2004]50號)明確指出,要“把濕地保護作為改善生態(tài)的重要任務來抓”,“堅持經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)保護相協(xié)調,正確處理好濕地保護與開發(fā)利用、近期利益與長遠效益的關系”。2010年,國家林業(yè)局編制的《全國濕地保護工程實施規(guī)劃(2011-2015年)》中也明確提出通過工程措施,“減輕濕地的開發(fā)利用程度,確保濕地資源的可持續(xù)利用”。

然而,當前中國在濕地合理利用方面尚缺乏響應的技術與法律保障。部門間的各自為政,未形成針對濕地保護與合理利用的專門法律、法規(guī)。現(xiàn)有的相關法律、法規(guī)中針對濕地保護與利用的條款分散、不成系統(tǒng),約束不明晰。

因此,加強不同管理部門的協(xié)調價值,將“主流化”理念貫徹到濕地保護工作中,將濕地保護納入國土資源開發(fā)和各相關部門整體性工作中,成為政府決策和行動的常規(guī)考慮,推動濕地保護管理跨部門、跨地區(qū)合作,對提升濕地保護和管理水平、保障濕地生態(tài)效益的發(fā)揮具有特殊而重要的意義。

3、利益相關方分析

濕地保護與恢復工作,無論何種濕地類型、保護目標,總面臨一個共同點:利益相關方之間的協(xié)調與平衡。成功解決利益相關方之間的平衡問題,是濕地管理工作取得進展的重要基石。在美國等濕地管理中,利益相關方之間的溝通較多,目標明確,針對性強,后續(xù)行動落實力度大。在明確各個利益相關方不同訴求的基礎上,以保護濕地為前提,滿足不同利益相關方的訴求,達到利益相關方之間平衡的最大化。利益相關方的協(xié)調與平衡隨著濕地保護工作的進展,針對上一年出現(xiàn)的問題及未實現(xiàn)原定目標的計劃,會不斷進行有針對性的調整。例如,美國大自然保護協(xié)會(TNC)在華盛頓州濱海濕地恢復時,最主要的步驟是爭取利益相關方的支持和合作,將規(guī)劃的濕地恢復目標蘊含的各方利益凝練用以爭取利益相關方的支持。

當?shù)厣鐓^(qū)在濕地保護和利用方面處于極為重要的地位。我國濕地保護地當前的管理模式中存在著明顯的缺陷,特別是忽視了利益相關者對保護利用問題的訴求。促進社區(qū)和利益相關方參與濕地管理、促進當?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展、使當?shù)厣鐓^(qū)受益是開展?jié)竦乇Wo與開發(fā)的重要目標。而通過社區(qū)參與和利益相關方調查是促進濕地保護與合理利用的重要手段之一。踐行利益相關者共同參與的戰(zhàn)略性濕地管理模式,建立保護管理與利益相關者良好的雙向互動機制,能夠高效地、全方位地開展?jié)竦乇Wo管理工作。

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展、城市化及人口增加帶來的壓力,濕地產(chǎn)品需求和生態(tài)需求不斷增加,這其中基礎設施建設、水利工程、道路建設等造成的生物棲息地喪失和破碎化,包括集約型農(nóng)業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖造成的水體污染、過度捕撈導致的濕地生物資源衰退等問題突出,凸現(xiàn)了公眾和管理者對濕地功能和重要性缺乏的足夠的信息,對濕地的合理利用缺乏必要的知識等問題。因此,迫切需要建立相關的技術指南,規(guī)范濕地開發(fā)利用行為,減小濕地保護地的壓力。

4、案例區(qū)濕地保護與利用現(xiàn)狀及生物多樣性面臨的主要威脅

案例一:江西鄱陽湖

鄱陽湖(N 28°22′~29°45′, E 115°47′~116°45′)是我國最大的淡水湖泊,位于江西省北部,長江中下游南岸。作為中國加入濕地公約首批指定的六塊國際重要濕地之一,鄱陽湖是東亞-澳大利西亞水鳥遷徙網(wǎng)絡上作重要的保護區(qū),也是世界生命湖泊網(wǎng)絡中唯一的中國成員。鄱陽湖每年冬季為數(shù)十萬只遷徙途經(jīng)或越冬水鳥提供棲息場所和食物資源,濕地越冬候鳥種群超過全球種群1%水平以上的鳥類有16 種,列入IUCN名錄的受威脅水鳥19 種IUCN。同時,鄱陽湖的魚類資源豐富,種類約占長江的三分之一,是淡水魚類的重要基因庫。此外,鄱陽湖還是長江中唯一尚存的淡水鯨類哺乳動物—長江江豚的重要棲息地。據(jù)中科院水生所調查,鄱陽湖江豚數(shù)量約450頭,占整個長江流域江豚總數(shù)的1/3。

對鄱陽湖濕地的保護與管理主要有兩個國家級自然保護區(qū),即鄱陽湖國家級自然保護區(qū)和江西鄱陽湖南磯濕地國家級自然保護區(qū)。

1. 保護區(qū)現(xiàn)狀

1.1 鄱陽湖國家級自然保護區(qū)

鄱陽湖國家級自然保護區(qū)位于江西省北部,鄱陽湖西北角,贛江、修河的交匯處,地跨南昌市的新建區(qū)和九江市的永修縣、星子縣,地理坐標為東經(jīng)115°55'~116°03',北緯29°05'~29°15'。保護區(qū)總面積22400公頃,其中:核心區(qū)4590公頃,占保護區(qū)總面積的20.5%;緩沖區(qū)6500公頃,占29.0%;實驗區(qū)11310公頃,占50.5%。

1992年2月,鄱陽湖保護區(qū)被列為具有全球意義的A級優(yōu)先領域;1992年7月被指定為國際重要濕地,是我國首批6個國際重要濕地之一;1994年在國家環(huán)境保護委員會批準的《中國生物多樣性保護行動計劃》中被確定為最優(yōu)先的生物多樣性保護地區(qū);1997年被國家林業(yè)局指名加入東北亞鶴類保護網(wǎng)絡;2002年加入了中國生物圈保護區(qū)網(wǎng)絡;2006年被原國家環(huán)境保護總局和國家林業(yè)局授予“全國自然保護區(qū)示范單位”,并加入東亞-澳大利西亞鸻鷸鳥類保護網(wǎng)絡,同時在第十一屆世界生命湖泊大會上被全球自然基金(GNF)授予“最佳保護實踐獎”;2007年加入長江中下游濕地保護網(wǎng)絡;2014年,國家啟動濕地生態(tài)補償試點,鄱陽湖國家級自然保護區(qū)被列入首批試點范圍。

鄱陽湖保護區(qū)以永修縣吳城鎮(zhèn)為中心,管轄9個湖泊及其草洲,即沙湖、大湖池、蚌湖、常湖池、朱市湖、象湖、中湖池、梅西湖和大汊湖。其中大湖池和沙湖2個湖泊擁有湖權,蚌湖、常湖池、朱市湖、象湖、中湖池、梅西湖和大汊湖7個湖泊沒有確定權屬。但根據(jù)《江西省鄱陽湖自然保護區(qū)候鳥保護規(guī)定》和《江西省濕地保護條例》,鄱陽湖保護區(qū)擁有其它7個湖泊的管理權。

鄱陽湖保護區(qū)管理局為正處級參照公務員法管理的公益性事業(yè)單位,行政上隸屬于江西省林業(yè)廳。

鄱陽湖保護區(qū)實行局—站—點三級管理體系。管理局現(xiàn)設有辦公室、財務科、人事科、資源管護科、科研管理科、項目管理科、宣傳教育科和社區(qū)事務科8個職能科室,下設大湖池、沙湖、大汊湖、吳城4個保護管理站,進賢、余干、鄱陽、都昌、湖口、九江、萬年7個保護監(jiān)測站,以及八字墻、荷溪、大湖池閘口、鐵河山下湖、南閘口、馬影湖6個保護管理(監(jiān)測)點。

保護區(qū)及周邊社區(qū)總戶數(shù)23834戶,總人口119656人,民族主要為漢族。鄱陽湖保護區(qū)及周邊社區(qū)居民主要的生產(chǎn)活動依次為水產(chǎn)漁業(yè)、種植業(yè)、外出務工,部分居民從事運輸、企業(yè)、商品零售等第三產(chǎn)業(yè)。社區(qū)居民家庭的收入部分甚至全部來源于利用濕地產(chǎn)生的收益,利用方式主要有養(yǎng)魚(蝦蟹、珍珠、水禽)、草洲放牧、天然捕撈等。外出務工是周邊社區(qū)的主要經(jīng)濟支柱,也是社區(qū)居民主要可支配收入來源,外出務工的收入增長比率逐漸加大。耕地主要分布在吳城鎮(zhèn)及周邊社區(qū),社區(qū)人均耕地約0.5畝,耕地資源有限。旱地的種植結構較為單一,主要種植大豆、花生、芝麻、瓜類、蔬菜、油菜等經(jīng)濟作物,水田以種植水稻為主。

多年以來,江西省圍繞加強對鄱陽湖生態(tài)環(huán)境及候鳥的保護,先后制定并出臺了《江西省鄱陽湖濕地保護條例》(2012年廢止)、《江西省鄱陽湖自然保護區(qū)候鳥保護規(guī)定》(1997年開始實行)、《江西省濕地保護條例》(2012年開始實行)和《鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)環(huán)境保護條例》(2012年開始實行)。從立法上講,鄱陽湖生態(tài)環(huán)境、候鳥及棲息地保護,已經(jīng)具有了相對完善的法規(guī)體系。

2008年10月21日,江西省林業(yè)廳下發(fā)《關于委托部分廳屬事業(yè)單位行使林業(yè)行政處罰權有關事項的通知》,委托鄱陽湖保護區(qū)管理局依法查處轄區(qū)內(nèi)盜砍濫伐林木和破壞野生動植物資源的林業(yè)行政案件,并行使林業(yè)行政處罰權。

1.2 江西南磯濕地國家級自然保護區(qū)

江西南磯濕地國家級自然保護區(qū)位于鄱陽湖主湖區(qū)的南部,地處贛江北支、中支和南支匯入鄱陽湖開放水域沖積形成的三角洲前緣。保護區(qū)總面積為33, 300 hm2,行政區(qū)域隸屬南昌市新建縣,與該縣東北部的南磯鄉(xiāng)邊界基本一致,地理范圍在北緯28°52'21〞~29°06'46〞和東經(jīng)116°10'24〞~116°23'50〞之間。

1997年1月,江西省人民政府批準建立江西南磯山省級自然保護區(qū),其主要保護對象是贛江三支(北支、中支和南支)河口與鄱陽湖開放水域之間的水陸過渡地帶濕地生態(tài)系統(tǒng),及其伴隨的水文、生物和濕地演替等濕地生態(tài)過程;珍稀水鳥及其棲息地;重要的經(jīng)濟魚類產(chǎn)卵和育肥場所,以及洄游型魚類的主要洄游通道。

保護區(qū)位于江西省南昌市新建縣南磯鄉(xiāng),涉及南磯鄉(xiāng)全部的3個村委會管轄的9個自然村,即向陽村委會、紅衛(wèi)村委會和朝陽村委會。保護區(qū)總面積為3.33萬hm2,東西寬21.6km,南北寬27.7km。保護區(qū)內(nèi)有29個子湖泊,其中有20 多個湖泊被當?shù)卣虼逦瘯l(fā)包或承包給當?shù)貪O民。

南磯山自然保護區(qū)歸屬南昌市管理,是江西省首批由省轄市管理的省級自然保護區(qū)之一。保護區(qū)目前實行管理站、管理分站二級管理,管理站設綜合辦、科研辦、宣教辦和保護辦4個辦公室,并在南磯鄉(xiāng)政府所在地南山島和磯山島分別設立了管理分站。保護區(qū)建立以來,根據(jù)《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》,結合保護區(qū)實際情況,制定了共管協(xié)議和共管方案,組建了“鄱陽湖南磯自然保護區(qū)共管委員會”,建立了季節(jié)性巡護隊伍,制定了巡護制度,形成了以保護管理站和管理分站管理為主,社區(qū)共管委員會協(xié)調管理為輔,公安、漁政等部門多方配合的保護管理體系,確保了保護區(qū)日常管護工作的正常開展,以及季節(jié)性管護工作的有效進行。

據(jù)2006年統(tǒng)計,保護區(qū)內(nèi)人口數(shù)為4405人,其中,從事漁業(yè)人員有1320人,保護區(qū)內(nèi)居民全為漢族。

保護區(qū)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)以傳統(tǒng)漁業(yè)為主,耕地較少(總共不足3000 hm2),以水稻為主,2002年以來也改種了部分面積的大豆、花生、芝麻、瓜類、蔬菜、油菜籽等經(jīng)濟作物,雖總量有限,但經(jīng)濟效益較好。

保護區(qū)采用各種形式開展宣傳教育工作,普及濕地有關知識,大力宣傳《自然保護區(qū)條例》、《中華人民共和國野生動物保護法》等法律法規(guī),提高社區(qū)居民保護野生動物和環(huán)境保護意識,有效地保護了區(qū)內(nèi)資源和生態(tài)環(huán)境。

2. 主要面臨的脅迫

(1)水體富營養(yǎng)化日益嚴重,影響水體水質。

(2)低枯水態(tài)勢對水鳥棲息地也產(chǎn)生一定影響,洲灘濕地的出露時間和分布范圍改變,濕地植被物種組成發(fā)生變化,影響越冬水鳥的覓食與棲息。

(3)保護區(qū)內(nèi)的“塹秋湖”漁業(yè)生產(chǎn)方式在為越冬候鳥提供了重要的棲息和覓食場所的同時,也導致了漁業(yè)資源的過度利用。塹秋湖漁業(yè)生產(chǎn)方式是當?shù)鼐用褓囈陨嫔娣绞街唬渖a(chǎn)方式在一定程度上增加了湖區(qū)面積,延長了魚類等水生生物時間,提高了魚產(chǎn)量,為候鳥提供了食物保障,也緩解了大批候鳥的聚集;但目前這種過度漁業(yè)捕撈方式使經(jīng)濟魚類個體小化、年齡結構幼小化、破壞濕地景觀及洲灘植被、水生生物枯死甚至滅絕、出現(xiàn)人鳥爭食現(xiàn)象,對鄱陽湖生態(tài)、資源及其生態(tài)系統(tǒng)構成嚴重威脅。

(4)旅游造成的濕地環(huán)境污染與破壞逐漸突出。

3. 主要保護與管理措施

(1)規(guī)范濕地管理,提升了依法管理能力。2004年施行《江西省鄱陽湖濕地保護條例》,2012年施行《江西省濕地保護條例》,原《江西省鄱陽湖濕地保護條例》同時廢止。另外,江西省人民政府于1996年頒布施行了《江西省鄱陽湖自然保護區(qū)候鳥保護規(guī)定》,這些都為鄱陽湖濕地的保護與管理提供了法理依據(jù)。

(2)在保護區(qū)內(nèi)實行濕地生態(tài)獎補機制,積極探索資源保護與合理利用雙贏模式。如南磯濕地開展的“點鳥獎湖”活動,是對濕地保護與漁業(yè)生產(chǎn)相結合地創(chuàng)新管理模型,讓當?shù)貪O民自覺地參與到保護候鳥的工作中。

案例二:洪湖濕地

1. 保護區(qū)現(xiàn)狀